連絡先:

携帯 090-8257-9756

メール masahiko602@gmail.com

LINE masahiko_okada

全体が5つのページに分割されています。各ページの

最後にある「以前のページへ」という文字をクリックしていくと、

すべての記事を掲載日をさかのぼって閲覧することができます。

先週1週間の総アクセス回数: 5,568

テレビでは語られない世界の最新情報を独自に分析

正しい情報を偏りなく

このページの最後に表示してある 目 次 から以前の主な記事を閲覧する

ことができます(青文字をクリック)

「ワクチンの真実とやさしい解説」はこちらの動画でどうぞ!

スマホで閲覧する場合→

(この動画は2021年2月19日に投稿したものですが、2022年7月、

突然、削除されてしまいました。その動画をそのまま米国の動画

サイトに再投稿したものが本編です。情報が何もなかった時期に

作成したものですから、不正確な表現も何か所かあります。それも

歴史の一コマとして、そのまま掲載してあります。正しい情報は

当ホームページでご確認ください)

English version is available here!

改造メッセンジャーRNAの専門的解説はこちらでどうぞ!

今週の新情報

(2025.10.13)

Q&A 反論を許さない確固たるエビデンスとは(中間まとめ 第3回)?

前回は、「コロナワクチンを接種すると、むしろ感染しやすくなってしまう」ことを示すエビデンスを整理しました。今回は、それがなぜなのかをまとめます。

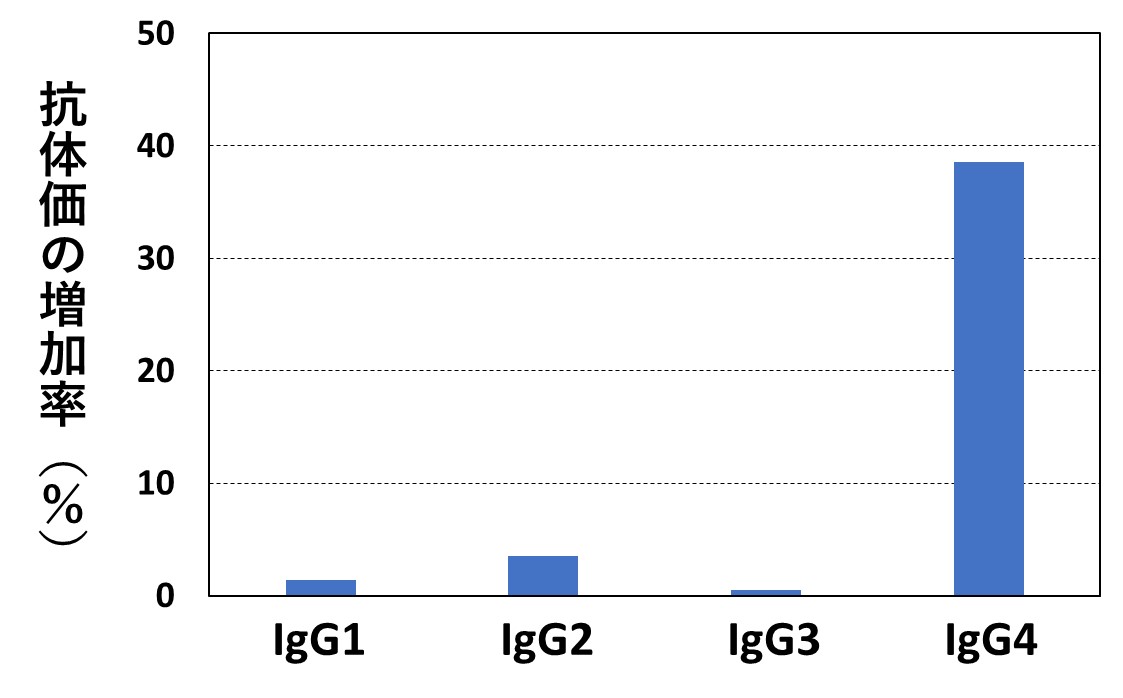

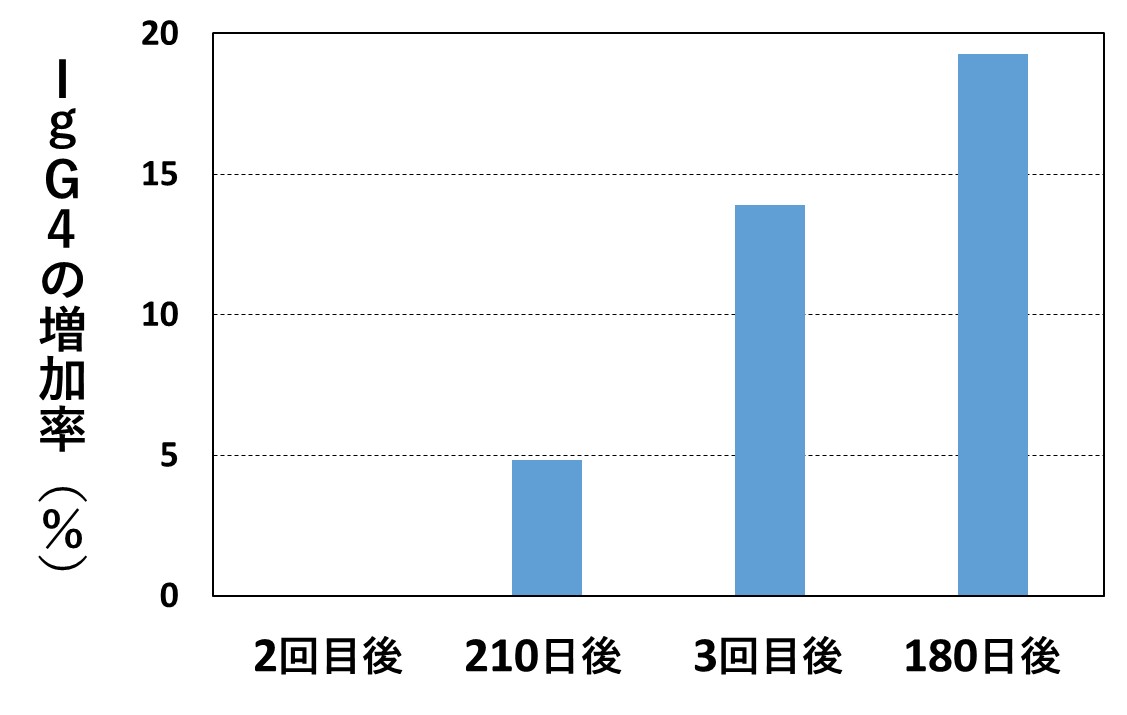

まず、コロナワクチン接種によって体内で作られる抗体は、IgG(アイ・ジー・ジー)というたんぱく質でできています。IgGには、IgG1~IgG4の4つの種類があり、それぞれ役割が異なっています。最近の研究から、とくにIgG4が、ワクチンの副作用を考える上で重要であることがわかってきました。

IgG4は、本来、免疫反応が過剰にならないよう、ほどほどにブレーキをかける役割を担うものです。しかし強すぎるワクチンのせいで、ウイルスを無毒化する反応まで止めてしまうのです(文献1)。

次の左側のグラフは、ボランティアを対象に、ファイザー社のワクチンをそれぞれ2回目、3回目の接種を行った10日後、血液中のIgG1~IgG4を測定した結果です(文献1)。グラフの縦軸は、2回目接種後に対する3回目接種後の「各測定値の増加率」を表しています。

同じく右側のグラフは、「IgG全体に対するIgG4の割合(%)」の経時変化を示したものです。両グラフから、ワクチン接種の回数が増えるごとに、また接種後の時間が経つにつれて、免疫機能にブレーキがかかっていくことがわかります。

コロナワクチンを繰り返し接種すると、IgG全体の産生も低下してしまうことを示したデータも発表されていて(文献2)、感染率が高まるメカニズムとして説得力があります。(詳細は、当ホームページの2024年2月26日記事の(2)参照)

コロナワクチンの接種によって、感染しやすくなってしまう理由が、もうひとつあります。まず、以下のような事実が以前から指摘されていました。

・2009年に流行したインフルエンザ(H1N1型)に感染して死亡した人の多くは、

以前、別のインフルエンザ(H2N2型)が世界的に大流行した時期に生まれて

いた(文献3)

・抗原の種類を増やした新しい「9価の子宮頸がんワクチン」は、以前から

使われていた5価ワクチンをすでに接種している人に打っても効かない

(文献4)

・コロナウイルスは夏カゼの原因として以前から存在していたが、それに感染した

ことがある人のうち、約2割は新型コロナウイルスに対する中和抗体ができない

(文献4)

これらの事実をふまえて、以下の動画をご覧ください。

「抗原原罪理論」は、研究がまだ始まったばかりで、詳細が解明されているわけではりませんが、その存在を疑う余地はありません(文献4~7)。もし、このような仕組みがなければ、1種類の抗原に対して、似て非なる抗体がたくさんできてしまい、自己免疫病のような危険な免疫反応が体内のあちらこちらで起こってしまうことになります。

とくに新型コロナウイルスは突然変異を起こしやすく、似て非なる変異株がどんどん出現してきました。そのため、抗原原罪理論に従って中和抗体の産生がブロックされ、結果的に「ワクチンを接種したほうが感染しやすくなってしまう」という、従来の免疫学の常識を覆すような現象が起こっているのです。

次回は、コロナワクチンで死亡者が急増したことを示すデータを取り上げます。

【参考文献】

1) Irrgang P, et al., Class swithch toward noninflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination. Sci Immunol, Jan 27, 2023.

2) Gao F-X, et al., Extended SARS-CoV-2 RBD booster vaccination induces humoral and cellular immune tolerance in mice. iScience, Dec 22, 2022.

3) Gagnon A, et al., Pandemic paradox: early life H2N2 pandemic influenza infection enhanced susceptibility to death during the 2009 H1N1 pandemic. mBio, Jan 16, 2018.

4) Brown EL, et al., Original antigenic sin: the downside of immunological memory and implications for COVID-19. mSphere, Mar 10, 2021.

5) Christopher T, et al., What are the primary limitations in B-cell affinity maturation, and how much affinity maturation can we drive with vaccination? Cold Spring Harb Perspect Biol, May 1, 2018.

6) Monto AS, et al., The doctrine of original antigenic sin: separating good from evil. J Infect Dis, Jun 15, 2017.

7) Pusnik J, et al., Vaccination impairs de novo immune response to omicron breakthrouth infection, a precondition for the original antigenic sin. Nat Commune, Apr 10, 2024.

先週までの情報

(2025.10.6)

Q&A 反論を許さない確固たるエビデンスとは(中間まとめ 第2回)?

『確固たるエビデンス中間まとめ』の第2回は、「コロナワクチンを接種した人たち」のほうが「接種しなかった人たち」に比べ、より感染しやすかったことを示すデータについてです。

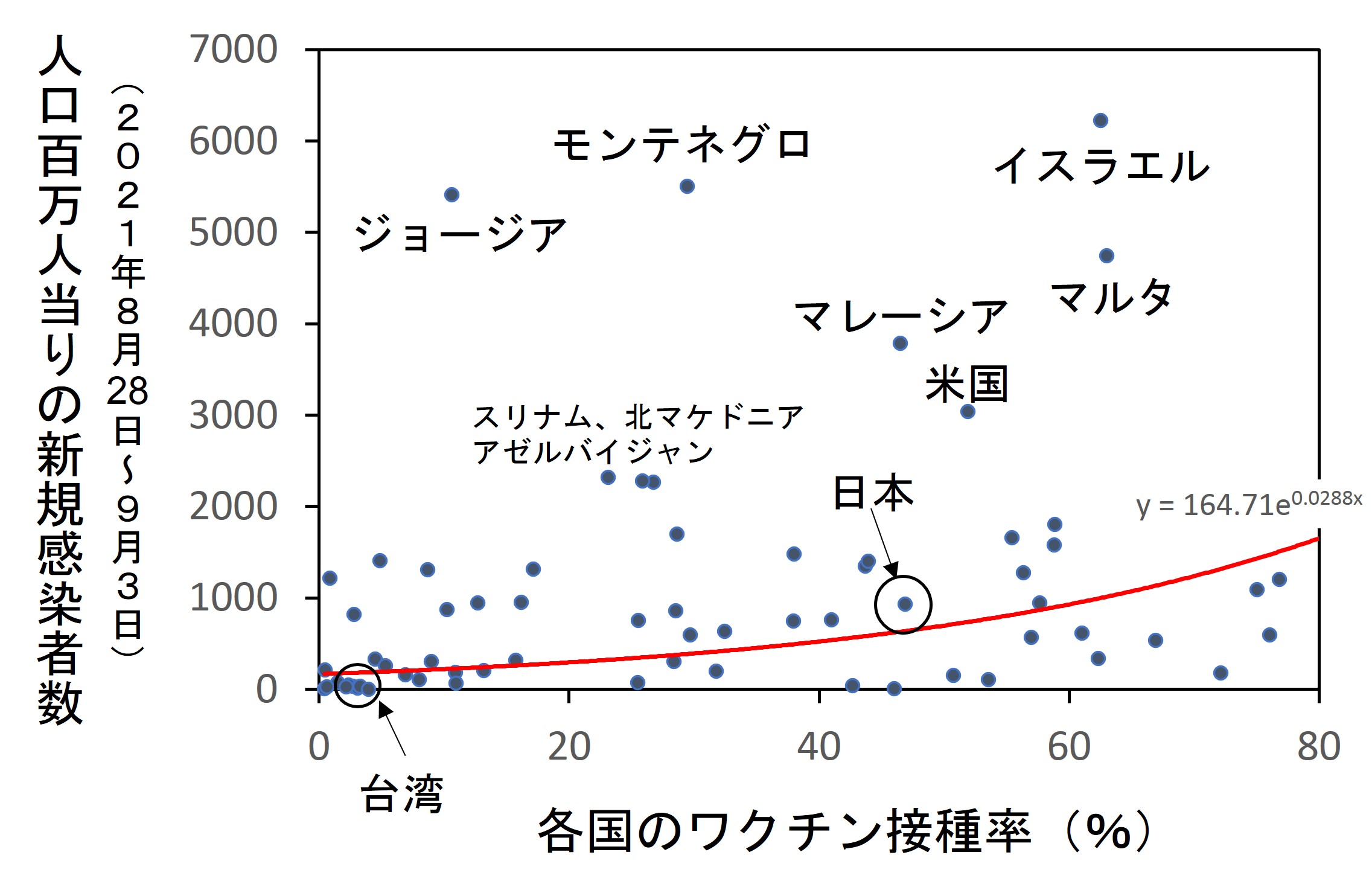

最初のデータは、世界68ヵ国を対象に、国民のワクチン接種率と新規感染者数との関係を調べたものです(文献1)。次のグラフに示すとおり、接種率が高い国ほど感染者数があきらかに多くなっています。調査は、デルタ株が優勢だったころに行われました。

同じ現象はほかの多くの調査でも確認されていて、とくに英国の政府機関が発表したデータが明快です(文献2)。詳細は2024年2月26日付け記事の(2)を参照してください。

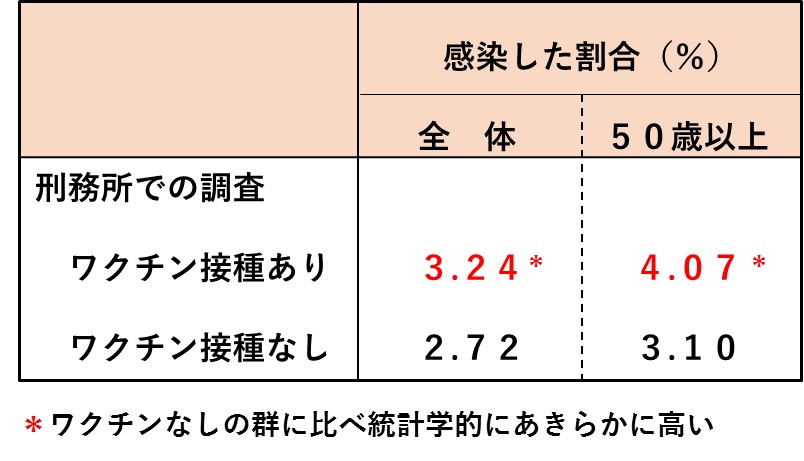

次の表は、米国カリフォルニア州の33の刑務所で、受刑者を対象に、ワクチン接種の有無で新型コロナの感染割合に違いがあるかを調べた結果です(文献3)。対象は9万6千人で、従来株とオミクロン株の抗原を合わせた2価ワクチンが使われていた時期の調査です。ランダム化比較試験ではありませんでしたが、生活環境や日常行為がほぼ同じ人たちを対象にしたものですから、説得力があります。(詳細は2024年11月11日付け記事参照)

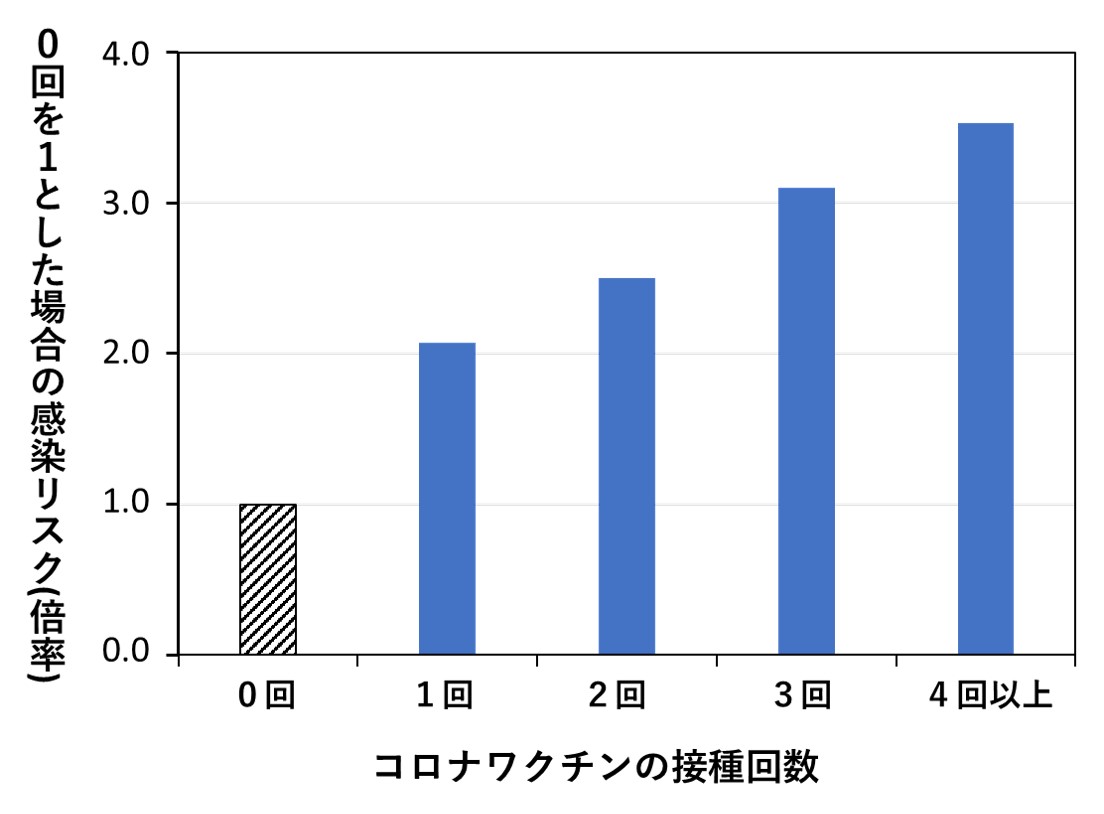

次のグラフは、米国オハイオ州に本拠をおく、ある医療グループの従業員4万8千人を対象に、コロナワクチンを接種した回数とその後に感染した割合を調べた結果です(文献4)。年齢、性別、職種、患者に接する業務か否かなど、感染に影響を及ぼす諸要因が統計処理によって補正されており、接種回数が多い人ほど感染リスクが高かったことを、明確に示す結果となっています。(詳細は2024年11月11日付け記事参照)

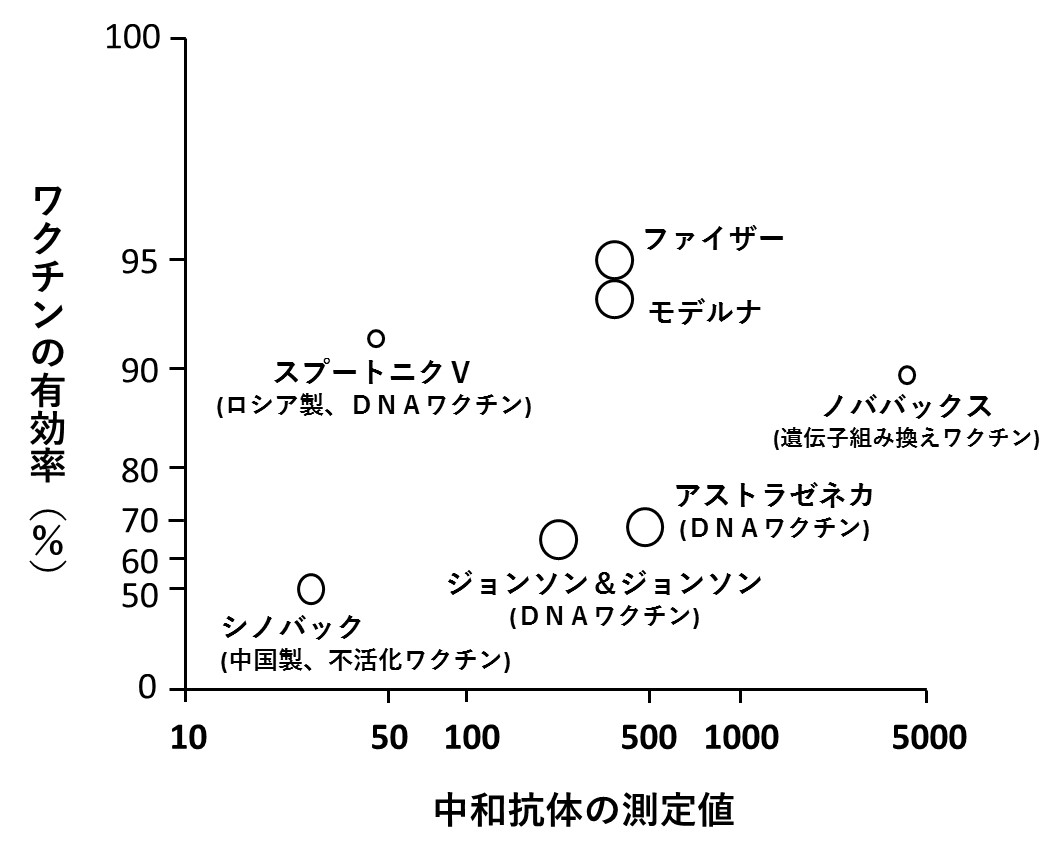

最後のグラフは、ワクチン接種後の中和抗体の測定値(力価)とワクチンの有効率との関係を調べた多数の研究報告をまとめたものです(文献5)。図中、丸印の大きさは、各研究で調査対象となった人数の多さを反映しています。中和抗体の値はワクチンの効果を表すものでないことがわかります。

ワクチンメーカーが主導した多くの臨床試験で、「中和抗体さえ上がればワクチンは有効だ」と、決めつけていることに対する反論として、説得力のあるデータとなっています。(詳細は2024年10月21日付け記事参照)

以上が、コロナワクチンが免疫力をむしろ低下させてしまうことを示すエビデンスです。次回は、なぜ免疫機能に悪影響を与えるのかについて、まとめます。

【参考文献】

1) Subramanian SV, et al., Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol, Sep 30, 2021.

2) Public Health Scotland COVID-19 and Winter Statistical Report, as at 17 January 2022, Public Health Scotland, Jan 19, 2022. at https://medicalmafia.s3.us-west-1.amazonaws.com/page_article/22-01-19-covid19-winter_publication_report.pdf, page 38.

3) Ko L, et al., COVID-19 infection rates vaccinated and unvaccinated inmates: a retrospective cohort study. Cureus, Sep 4, 2023.

4) Shrestha NK, et al., Effectiveness of the coronavirus disease 2019 bivalent vaccine. Open Forum Infect Dis, Apr 19, 2023.

5) Earle KA, et al., Evidence for antibody as a protective correlate for COVID-19 vaccines. Vaccine, Jul 22, 2021.

(2025.9.29)

Q&A 反論を許さない確固たるエビデンスとは(中間まとめ)?

当ホームページの情報量が膨大となり、以前の記事を検索するのも大変になってきました。そこで今回から、しばらくの間、過去の記事の中から、選りすぐりのエビデンスをまとめることにしました。とくに、コロナワクチンによる健康被害を裁判という手段で訴える人も多くなってきましたので、法廷での論争で負けないための資料になれば、幸いです。

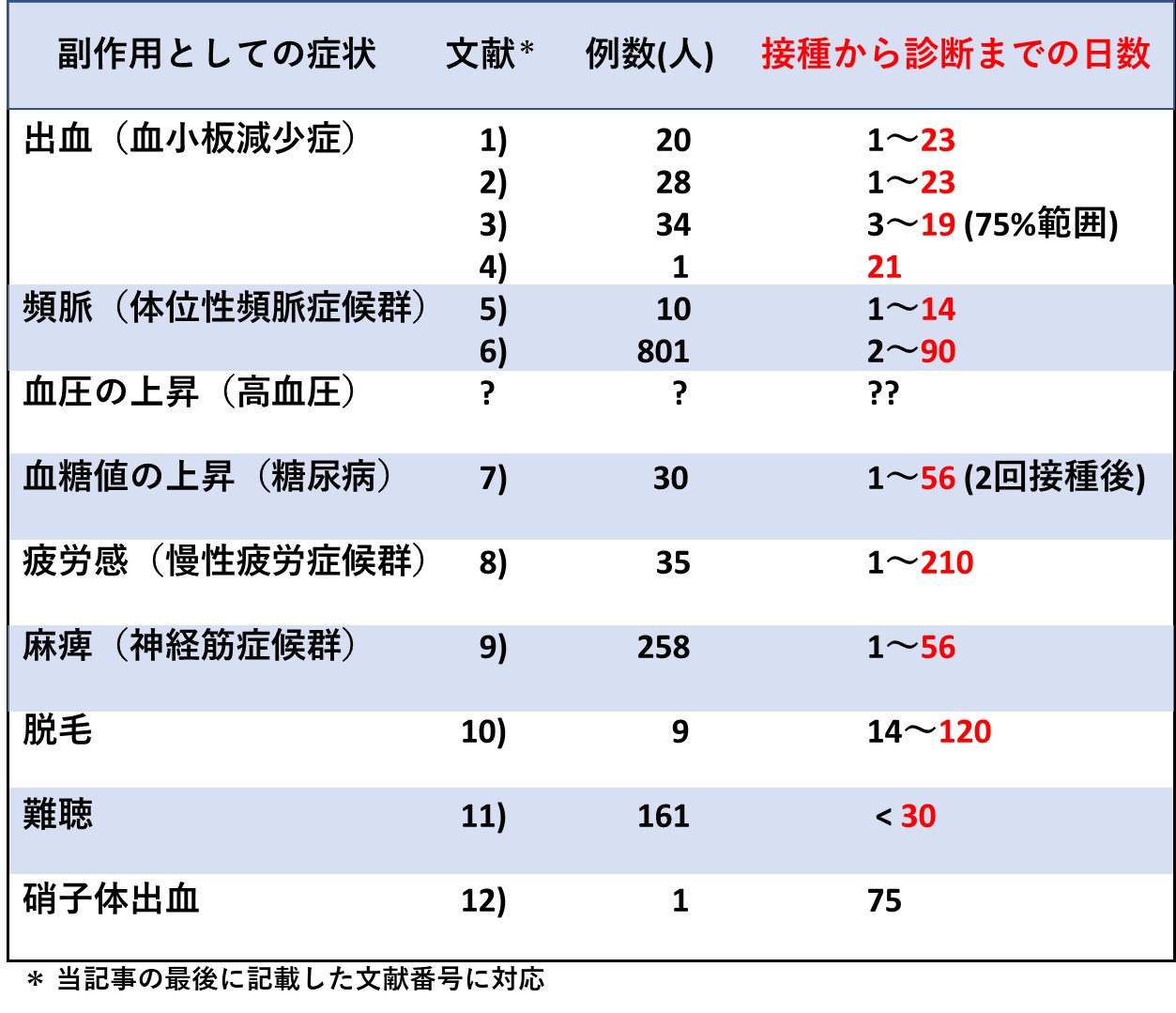

mRNAタイプのコロナワクチンを接種したあと、長期にわたり体調を崩している人が少なくありませんが、接種後、しばらく経ってから認められた症状や病気に対しては、「因果関係なし」という判定が下されてしまうようです。そこで今回は、中間まとめの第一弾として、「ワクチンの副作用と診断された報告事例で、接種からどれくらい経って発症しているのか」という問題に焦点をあてます。

以下はその一覧ですが、すでに当ホームページで紹介した内容もあれば、今回、新たに収集したデータも含まれています。

同表からわかるように、症状によっては接種後、100日以上も経ってから診断された事例も報告されています。なお、「血圧が上がったままさがらない」と悩んでいる人もいますが、接種後の血圧変動を長期にわたって調べたというデータがいまのところ見つかっていません。

各データの引用元は、いずれも医学専門誌であり、SNSなど不確かな情報源のものは取り上げていません。文献8)は、いわゆる査読なしのWebジャーナルに掲載されたものですが、査読者(審査員)のつもりで私が精読し、正当な内容と判断しました。

同論文の著者は米国イェール大学の研究グループで、指導者の岩崎明子教授には、数々の受賞歴があります。新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する研究で2025年の慶應医学賞も決まり、国内でも報じられたところです。コロナワクチンの副作用についても基礎研究を進めていて、今後の成果が期待されます。

各症状や病気のメカニズムについては、当ホームページ中にそれぞれ解説があります。Microsoft EdgeやYahoo!JAPANでご覧の方は、画面上段の右端にある「・・・」マークをクリックし、「ページ内の検索」を選択することにより、任意のキーワードで検索することができます。

次回以降も、テーマ別にエビデンスのまとめを行っていく予定です。

【参考文献】

1) Lee E-J, et al., Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination. Am j Hematol Mar 9, 2021.

2) Welsh KJ, et al., Thrombocytopenia including immune thrombocytepenia after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine, Jun 8, 2021.

3) Jiang D, et al., Platelet trends after Covid-19 vaccination in patients with chronic or persistent immune thrombocytopenia. Am J Hematol, Dec 1, 2021.

4) Prasad S, et al., Immune thrombocytopenia following COVID-19 vaccine. Case Rep Hematol, Jun 25, 2022.

5) Teodorescu DL, et al., Postural orthostatic tachycardia syndrome after COVID-19 vaccination. Heart Rhythm, Jan, 2023.

6) Bushi G, et al., Postural orthostaic tachycardia syndrome after COVID-19 vaccination: a systemic review. BMC Cardiovasc Disord, Nov 13, 2024.

7) He Y-F, et al., Correlation between COVID-19 vaccination and diabetes mellitus: a systemic review. World J Diabetes, Jun 15, 2023.

8) Bhattacharjee B, et al., Immunological and antigenic signatures associated with chronic illness after COVID-19 vaccination. medRxiv, Feb 18, 2025.

9) Tayebi A, et al., Neuromuscular diseases associated with COVID-19 vaccines: a systemic review and pooled analysis of 258 patients. BMC Neurol, Dec 11, 2023.

10) Scollan ME, et al., Alopecia areata after SARS-CoV-2 vaccination. JAAD Case Rep, Feb, 2022.

11) Fisher R, et al., The association between COVID-19 vaccination and idiopathic sudden sensorineural hearing loss, clinical manifestation and outcomes. Eur Arch Otorhinolaryngol, Feb 17, 2023.

12) Matsuo T, et al., Temporal association of vitreous hemorrhage and hypertension after COVID-19 mRNA vaccines. Clin Case Rep, Nov 27, 2022.

(2025.9.22)

Q&将来のパンデミックに備える?

前々回から、子供に感染させないことが感染症の大流行(パンデミック)を防ぐポイントになること、および学校閉鎖には効果があまり期待できず、不利益も大きいかもしれないことを記してきました。今回は、ではどうすればいいのかを考えます。

新型コロナ感染症のパンデミックが始まったばかりのころ、「マスク」、「手洗い」、「ソーシャルディタンス」という言葉が盛んに使われましたが、実は、100年以上前に発生したスペイン風邪の大流行の際に作られた言葉でした。その効果については異論もありましたが、対策がこれだけしかなかった時代、大惨事が3年ほどで終息したこともまた事実です(文献1)。やはり、この3つが守るべき大原則でしょう。

日本では、新型コロナが広がり始めたころ、医師の間で不思議なウワサが広まっていました。「ステロイドホルモン入りの点鼻液を毎日使っていると、コロナにかかりにくい」というものです。そのせいで、全国の薬問屋さんの倉庫は、その薬だけ品切れになっていた、というもっともらしい話題もついて回っていました。同僚の医師たちも行っていたようでしたが、この話が、その後、どうなったのかはわかりません。

さて、今回の話題は、昔から花粉症などに使われてきた「普通の点鼻液」に、新型コロナの感染を防ぐ効果があると結論した研究発表についてです(文献2)。

その研究では、まず健康な成人560人を無作為に2つのグループにわけ、一方にアゼラスチンという抗ヒスタミン薬を(以下、実薬)、他方にはプラセボを配合した点鼻液を、左右の鼻腔に1日3回ずつ、平均して56日間、噴霧してもらいました。この間、参加者は専任のスタッフから、週2回ずつ鼻腔ぬぐい液の抗原検査を受け、陽性となった人にはPCR検査も施行されました。

56日間の観察期間中、新型コロナに感染した人は、実薬群で227人中5人(2.2%)、またプラセボ群では223人中15人(6.7%)でした。発熱などあきらかな症状があった人に限ると、その差はさらに大きなものになっていました。

この研究が優れていた点は、新型コロナ以外にも、インフルエンザウイルス、アデノウイルスなど20種類ほどの感染性病原体についても検査が行われていたことです。結果的に、これらさまざまな病原体の検出率も、実薬群のほうで少なかったとのことです。

副作用については、訴えの総数に差がなく、鼻出血や苦み(にがみ)を感じるなどの症状が実薬群のほうでやや多くなっていました。

以上、良いことずくめの話ですが、気になる点もいくつかあります。調査の対象人数が少なすぎること、鼻腔噴霧を毎日3回、長期間にわたって続けなればならないこと、そしてなぜ有効なのか、そのメカニズムがよくわからないことです。幸い、大手製薬企業とのつながりはなさそうです。

この点鼻液の主成分アゼラスチンは、第二世代の抗ヒスタミン剤に分類され、アレルギー反応の元になるヒスタミンやロイコトリエンの放出を抑え、同時にH1受容体と呼ばれる部位をブロックして、ヒスタミンが働かないようにする働きをします。日本に同じ製品はありませんが、同系統の薬が配合された点鼻液が国内でも販売されています。しかし、それらの点鼻液に同じ効能があるかどうかは不明です。

感染症の流行は長期にわたって続くものですから、その予防のために何らかの薬を漫然と使い続けるのは、副作用のリスクを高めることになり、本末転倒になりかねません。パンデミックの対策は、一朝一夕に成し遂げることができず、地道な研究を積み重ねていくしかなさそうです。

【参考文献】

1) Berche P, The Spanish flu. Presse Med, Jun 1, 2022.

2) Lehr T, et al., Azelastine nasal spray for prevention of SARS-CoV-2 infections, a pahse 2 randomized clincal trial. JAMA Intern Med, Sep 2, 2025.

(2025.9.15)

Q&A 子供たちを感染させないために必要なこと?

前回は、「間違いだらけのワクチン効果を報じた論文」を絶賛した有名専門誌のコメント記事を紹介しました(文献1)。その中に、もうひとつ気になる記述がありました。「学校閉鎖は効果がなく、むしろ有害」との見解で、将来のパンデミック対策を考える上で重要なテーマですから、今回はその真偽を考えます。

日本でも、総理大臣が、全国の小学校、中学、高校を2020年3月2日(月)から閉鎖する、と唐突に宣言したのをご記憶と思います。当時、そのことについて賛否ありましたが、多くは感情論的な意見でしかありませんでした。しかし、大勢の健康な子供たちを相手に、ランダム化比較試験を行うわけにもいかず、その評価は簡単でありません。

同じころ、欧米でも学校閉鎖がなされ、効果を分析した研究発表もいくつかありました。しかし、どの国でも都市封鎖が同時に行われていたため、学校閉鎖の効果だけを評価するのは難しく、そのため結論もはっきりしないものばかりでした(文献2)。

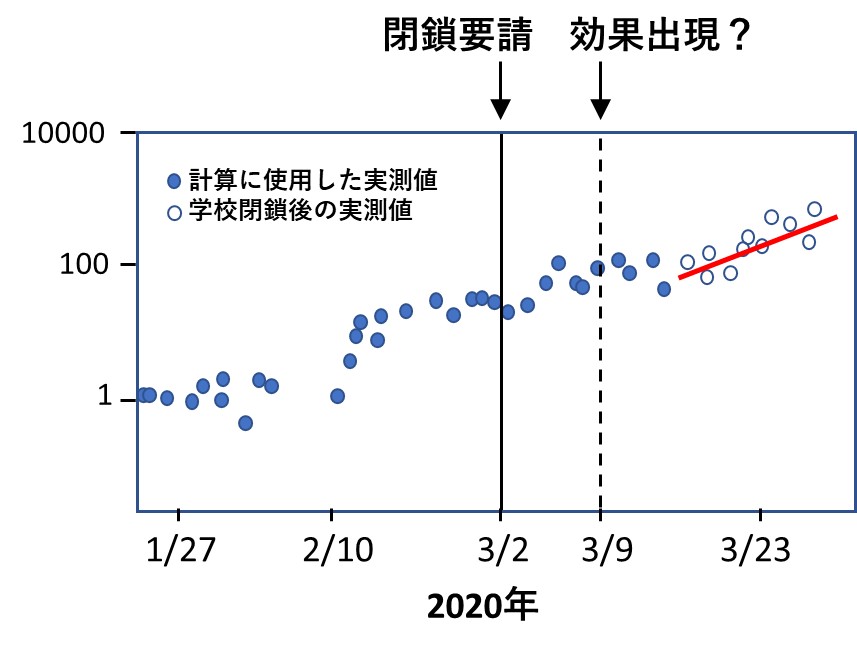

日本は、都市封鎖を行なわなかった、世界でもまれな国のひとつでした。当時、この点に着目した2つの研究が、日本国内で行われ、いまも光を放つ存在となっています(文献2,3)。ひとつは、神戸の研究者たちが行った研究で、「学校閉鎖を行っても新規感染者の人数は減っていなかった」ことを証明したものです(文献2)。

研究では、まず学校封鎖が要請された日の「60日前」から「15日後」までの間の新規感染者数を公表データから調べ、計算式を組み立て、学校閉鎖後の数値を予測しました。もし実際の感染者数が、予測した値よりあきらかに少なくなっていれば、学校の閉鎖が地域全体の感染予防に役立っていたことになります。

次の図は、論文に掲載された「学校閉鎖の前後における新規感染者数の推移グラフ」を元に私が描いたイラストです。閉鎖の要請は月曜日からでしたが、実質的には前の週の土曜日2月29日が開始日でした。

新型コロナ感染症の潜伏期は最長で5日、また当時の国の方針でPCR検査は発症後4日以内の人に限定されていましたから、感染者数に変化が現れるとしても9日後になる、との想定で計算が行われました。図中、●印は実際の感染者数で、赤い実線が学校閉鎖後の予測ですが、それより増えてもいなければ、減ってもいなかったことがわかります。

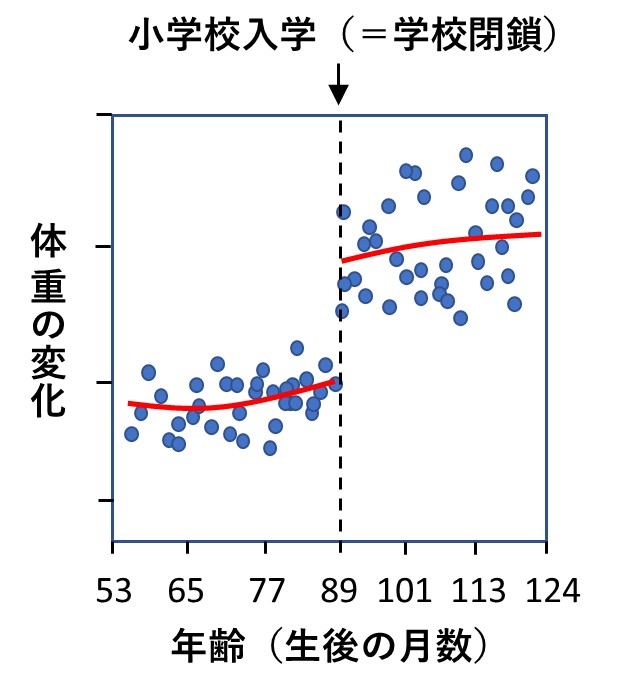

もうひとつの研究は、一橋大学からの発表でした(文献4)。学校閉鎖の要請が出たのは、ちょうど春休みに入る直前で、その後3ヵ月ほど続きましたから、小学校入学の時期と重なっていたことになります。つまり、入学年齢に達する前後の年齢の子供たちに注目すると、その4月に入学した子供は学校閉鎖に遭遇し、月数がまだ満たない子供は、幼稚園や保育園に通い続けていたことになります。

具体的には、生後53ヵ月(4歳5ヵ月)~124ヵ月(10歳4ヵ月)の子供たちとその両親に協力を求めアンケート調査が行われました。質問項目は、学校閉鎖で「子供の体重が増えたと思いますか?」、「子供とどう接すればよいか悩みましたか?」などでした。その結果がグラフとして論文に掲載されていますが、以下は、そのひとつを私がイメージ図として描いたものです。

育ち盛りの子供たちですから、短期間でも体重は自然に増えていきますが、学校が閉鎖された途端、あきらかな増加が認められたのです。毎日、歩いて学校に通うこと、規則正しい生活を送りながら栄養バランスのとれた給食をとることなどが、子供たちの健全な成長にとって大切だと、研究者たちはコメントしています。

学校は、単に知識を与えるだけの場ではなく、子供たちの健康を育む上でも重要だというわけです。また海外の研究では、長期間の学校閉鎖を経験した人たちは、将来の収入があきらかに低くなるとも指摘されています(文献5)。(その他の質問項目の結果は省略します)

この研究のポイントは、比較する2群の年齢が非常に近く(誕生日の違いが1年未満)、学区がいっしょで生活環境なども共通していることから、ランダム化比較試験に求められる要件がほぼ満たされていたことです。

この2つの研究によってわかったのは、「学校閉鎖には地域全体の感染拡大を防ぐ効果がなく、かつ子供たちに健康上の不利益をもたらす可能性がある」ということでした。したがって今後は、学校閉鎖以外の方法で、パンデミックを防ぐ方策を考えなければならないことになります。

【参考文献】

1) Gandhi M, COVID-19 vaccination saved lives and this matters in 2025. JAMA Health Forum, Jul 25, 2025.

2) Auger KA, et al., Association between statewide school closure and COVID-19 incidence and mortality in the US. JAMA, Jul 29, 2020.

3) Iwata K, et al., Was school closure effective in mitigating coronavirus disease 2019 (COVID-19)? time series analysis using Bayesian inference. Int J Infect Dis 99: 57-61, 2020.

4) Takaku R, et al., What the COVID-19 school closure left in its wake: evidence from a regression discontinuity anaslysis in Japan. J Public Econ, Jan 8, 2021.

5) Donohue JM, et al., COVID-19 and school closures. JAMA, Sep 1, 2020.

(2025.9.8)

Q&A 憂うつな医学専門誌の”思い込み”?

前回は、有名医学専門誌が報じた「間違いだらけのワクチン効果」を取り上げて検討しました(文献1)。ところが、その論文を「すばらしい研究」と大絶賛したコメント記事が同じ号に掲載され、あたかも同誌の公式見解であるかのように扱われていたのです(文献2)。

今回は、そのコメント記事を紹介し、コロナワクチン問題に対する専門家たちが陥った誤謬を考えます。論旨は以下のようなものでした。

(1) この論文は、ワクチン接種で高齢者の命を救えることを見事に証明した

(2) 高齢者は、自然感染よりもワクチン接種で免疫をつけるほうが安全

(3) ワクチン接種率が低い地域では、とくに60歳以上でコロナ死亡が多い

(4) 子供にワクチンを接種しても救われる命は少なかった

これらのコメントが正しいのか、検証してみましょう。まず「(1) ワクチンが多くの高齢者の命を救った」とするデータは、きわめて根拠が薄弱で、ほとんど無意味なものであることは前回の記事で述べたとおりです。

次に、「(2) 自然感染よりワクチン接種のほうが安全」とのコメントについては、議論のあるところかもしれません。ワクチン接種で免疫機能が乱れてしまい、むしろ感染しやすくなるというデータが多いことや、接種後の死亡が60歳以上の世代で圧倒的に多いという事実(資料3)をふまえると、やはり誤った主張と言えるでしょう。

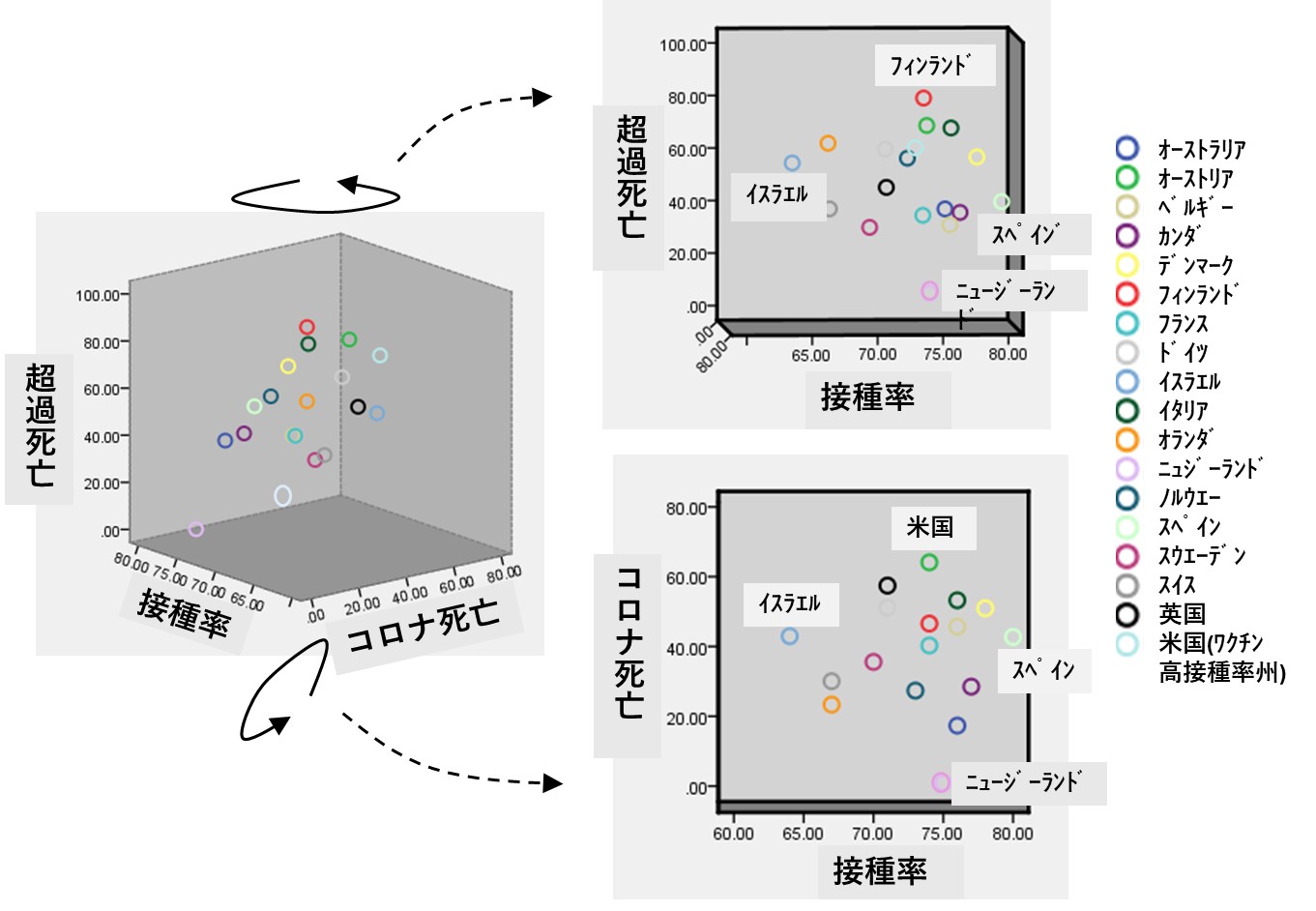

「(3) ワクチンを接種していない60歳以上でコロナ死亡が多い」とのコメントは、別の論文(文献4)を引用したものですが、年齢別の分析はなされていないことから、記述の誤りと思われます。ちなみに、その文献4は、世界20ヵ国と米国における「ワクチン接種率」、「コロナ感染による死亡率」、「超過死亡率(総死亡)」の各公表データを集計したものです。

以下の図は、同論文に掲載された数字を私が3次元グラフにしたものです(SPSSを使用)。超過死亡も、またコロナ死亡も、ワクチン接種率とはまったく無関係であることがわかります(相関係数が有意でない)。なお米国のデータは、接種率がとくに高かった10州の平均となっています。

なおグラフ中に日本のデータがありません。なぜか超過死亡の報告値が欠損しているためですが、「ワクチン接種率は最高の80%」、「コロナ死亡率は2番目に低値の10.4%」でした。

最後のコメント(4)は、子供の接種をどう考えるかという問題です。日本では生後6ヵ月以上が接種対象として推奨されていて(文献4)、立場は正反対です。

この問題を考える上で重要な研究があります(文献5)。昭和37年から昭和62年までの間、日本では小学校、中学校の子供たちを対象にインフルエンザワクチンの集団接種が行なわれていました。ご記憶の方も多いものと思います。

この点に着目した米国、日本などの研究者グループは、「ワクチン集団接種の時期」と「肺炎による死亡率の推移」を調べました。その結果、集団接種が始まる前までは、日本人の肺炎死亡率は開発途上国なみに高かったのですが、集団接種の期間中は激減し、中止後、再び増加に転じるという、際立った関係性のあることを見出したのです。

この事実が意味しているのは、常にウイルスは元気な子供たちの間で広まり、やがて同居の高齢者が感染し、肺炎など重篤な病気を発症している、ということにほかなりません。つまり感染症の大流行(パンデミック)を抑えることができるかどうかは、子供たちの感染をどう防ぐかにかかっていることになります。

ただし、「ではどうすればよいのか」という問いには、いまだ明確な答えがありません。いずれにしても、有名医学専門誌が偏見にもとづいた主張を依然として繰り返しているという、”憂うつ”が続いています。

【参考文献】

1) Loannidis JPA, et al., Global estimates of lives and life-year saved by COVID-19 vaccination during 2020-2024. JAMA Health Forum, Jul 25, 2025.

2) Gandhi M, COVID-19 vaccination saved lives and this matters in 2025. JAMA Health Forum, Jul 25, 2025.

3) 『新型コロナワクチン接種後死亡者の年齢別内訳』, 第7回 医薬品等行政評価・監視委員会, 参考資料5, 厚生労働省, Mar 18, 2022.

4) 『2024/25シーズンの小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方』, 日本小児科学会, Oct 27, 2024.

5) Reichert TA, et al., The Japanese exprerience with vaccinating schoolchildren gainst influenza. N Engl J Med, Mar 22, 2001.

6) Bilinski A, et al., COVID-19 and excess all-cause mortality in the US and 20 comparison countries, June 2021-March 2022. JAMA, Jan 3, 2023.

(2025.9.1)

Q&A 「コロナワクチンが250万人の命を救った」って本当?

公表されているデータをもとに計算式を組み立て、表記のような結論を得たとする研究論文が発表されました(文献1)。本当でしょうか?

この研究は、米国スタンフォード大学とイタリアの研究者によって行われたもので、以下の数式によって「コロナワクチンによって救われた命の数が計算できる」と主張しています。

生存者数={人口}×{感染率}×{死亡率}×{ワクチン効果}

右辺にある4つの項目(変数)に代入する値は、公表されている以下のようなデータを用いたということです。

人 口: 世界総人口79億5449万人

感染率: 未接種者が対象で、オミクロン流行前で20%、同流行期が5%

致死率: 感染者の死亡率で、ワクチンがまだなかった頃のデータで1.8%

ワクチン効果: 死亡予防効果で、オミクロン流行前が75%、同流行期が50%

計算の結果、コロナワクチンを接種した人が、「もし接種していなかったら、全世界で250万人以上の死亡が増えていた」という結論になったというのです。

上記の数式と数値を使って、検算をしてみましょう。かりに人口が1万人だったとします。ワクチン未接種者の感染率がオミクロン流行前で0.2、そのうち死亡したヒトの割合が0.018ですから、死亡者数は以下のように計算できます。

10,000 × 0.2 × 0.018 = 36(人)

次に、もしワクチンの死亡予防効果が0.75だったとすれば、救われた命は、以下のような計算になります(ただし論文では、年齢階層別、オミクロン株流行前後などに分けて計算がなされ、あとで合算しているため、この式に世界総人口を単に当てはめても答えは合わない)。

36 × 0.75 = 27 (人)

計算方法はもっともらしいのですが、この論文には疑問点がいろいろあります。まず気になるのは、過去の文献から引用された統計データが正しいのかどうかです。特に重大な意味をもつのは「ワクチン効果」の値です。この値が間違っていれば、論文の主張はまったく成り立たないことになります。

この数値は2つの文献(2と3)から引用したと記されています。その文献2では、ワクチン効果を単純な割り算ではなく、年齢、性別、人種、居住地域などで補正した多変量解析で求めています。この点は評価できるのですが、その元になるデータが「後ろ向き調査」でしかありませんでした。

文献3のほうは、ランダム化比較試験のデータを集約したものでしたが、「ワクチンには総死亡を抑える効果がない」との結論を報じたものでした。

論文の骨格をなす数式についても、変数がきちんと定義されていなかったり、逆に数式で使われていない変数が、あとで無意味に説明されたりしているなど、理解が困難なのです。加えて、文章も稚拙で、ミスプリントもいくつかありました。一流とされる学術誌には文章校正のプロがいて最終点検を行っているため、ミスプリントはほとんどないのが普通です。

かつて私が米国の工学系専門誌の編集を担当していたころ、このような原稿に出会うことがしばしばありましたが、原稿を一旦、返却し、全面的な書き直しを求めるのが常でした。この論文を掲載したのは世界のトップクラスとされる専門誌ですが、果たして取り扱いが適切だったのか疑問です。

論文が掲載された同じ号には、これを絶賛する専門家のコメントが特別掲載されていました(文献4)。このコメントこそ偏見と誤解に満ち溢れたものでしたが、あたかも同専門誌の公式見解のごとく扱われているのです。内容については、次回、改めて紹介することにします。

【余談】

この論文と対極にあるのが、いま話題の 『映画:mRNAワクチンの内幕』です(文献5)。制作したのは米国のマッカロー財団で、当ホームページで紹介したこともあるロバート・W・マローン博士(2023/10/9付け記事)も関わっているようです。映画の内容は、すべて当ホームページで紹介ずみの情報ばかりですが、高精細のCGが見事です。日本語字幕つきですが、もし表示されなければ、動画の下方にあるボタンにカーソルを重ねていき、「字幕C」と表示されるものを1回クリックしてください。

【参考文献】

1) Loannidis JPA, et al., Global estimates of lives and life-year saved by COVID-19 vaccination during 2020-2024. JAMA Health Forum, Jul 25, 2025.

2) Lin DY, et al., Effectiveness of Covid-19 vaccines over a 9-mont period in North Carolina. N Engl J Med, Jan 12, 2022.

3) Korang SK, et al., Vaccines to prevent COVID-19: a living systematic review with Trial Sequential Analysis and network meta-analysis of randomized cinical trials. PLoS One, Jan 21, 2022.

4) Gandhi M, COVID-19 vaccination saved lives and this matters in 2025. JAMA Health Forum, Jul 25, 2025.

5) "Inside mRNA Vaccines: The Movie", https://www.youtube.com/watch?v=fDo5-fONeLg

(2025.8.25)

Q&A コロナワクチンでなぜ血圧が上がるのか?

「新型コロナのワクチン接種を受けたあと、血圧が上がったままで毎日が辛い」とのお便りが当ホームページあてに何通か届いています。この問題に改めてスポットをあててみることにしました。

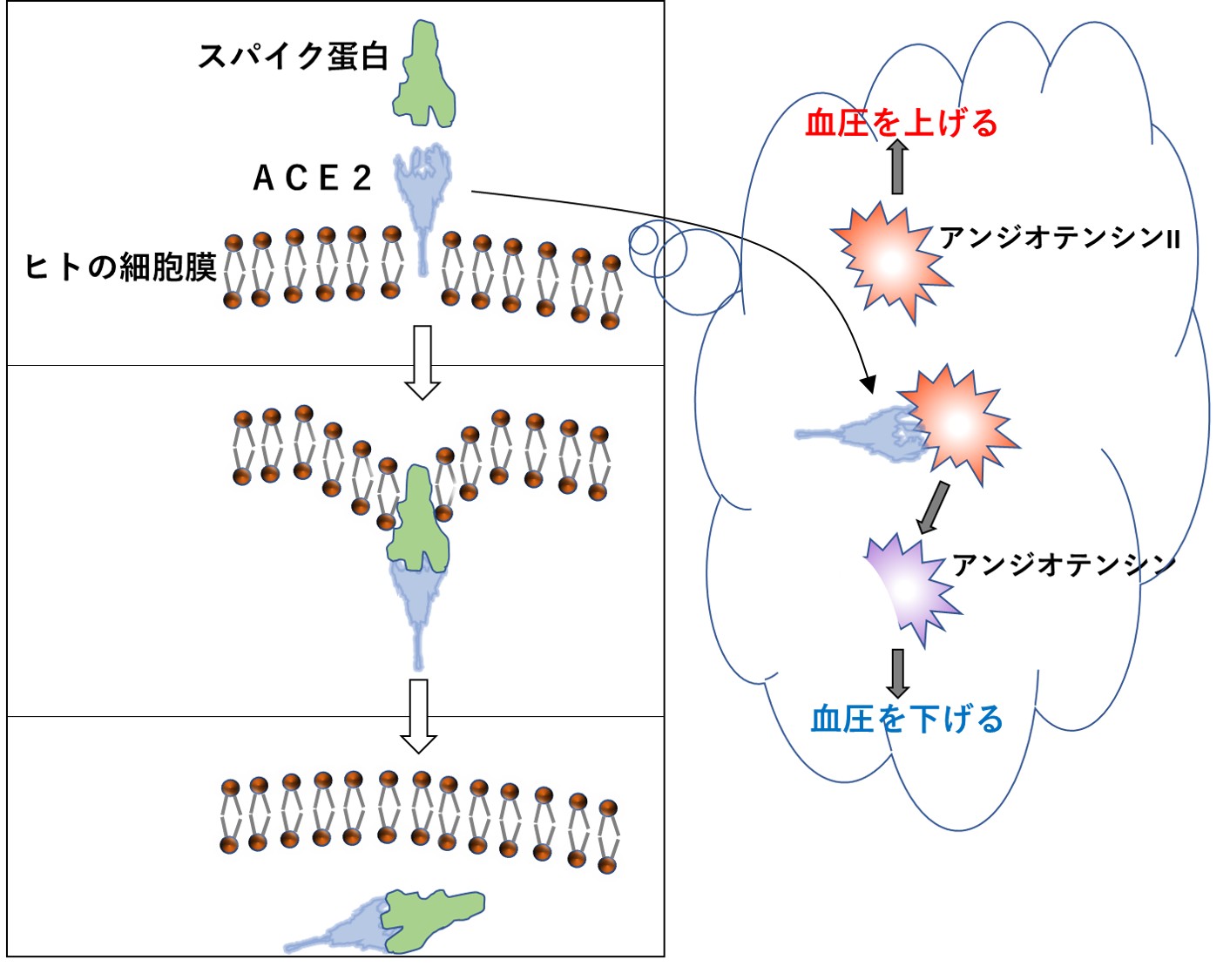

新型コロナウイルスのスパイク蛋白は、ヒトの細胞表面にあるACE2という名の酵素に結合して細胞内に侵入します。この酵素は、血管の拡張や収縮に関わっていますから、血圧が変化するのは当然なのですが、問題はそれほど簡単ではなさそうです。

ワクチンの接種を受けたあと、血圧が上昇するパターンは2通りあります。一つは、注射の直後、数分以内に起こる反応です。たとえば白衣高血圧という言葉があるように、病院などで白衣を着た人に接するだけで血圧が上がってしまう人も少なくありません。ただし、よく知られたアナフィラキシーショックは、直後に血圧が下がって生じるものですから、まったく異なる現象です。

いずれにしても、これくらい短い時間で、ワクチンによって体内でスパイク蛋白が合成されることはありませんから、前述のACE2は関与していないことになります。

もう一つのパターンは、接種後、数時間から数日して血圧が上がってくるというものです。この問題を最初に報じたのは、スイスの研究者でした(文献1)。接種後30日以内に9人が重度の高血圧と判定され、7人が緊急救命室に運び込まれました。9人のうち8人は以前から高血圧症との診断を受け、治療により値は安定していたということです。すべての人で心拍数が増えていなかったことから、「白衣高血圧などは否定できるが具体的なメカニズムは不明だ」と、この研究者たちは報告しています。

ギリシャの研究者が行った検討では、ボランティアにあらかじめ自宅で血圧を測ってもらい140/90 mmHg以下だった50人を対象に、接種の24時間後に血圧を測っていました。その結果、全員が156/94 mmH以上に上昇していたということです(文献2)。

その後、同様の事例報告が相次ぐようになり、全体像が少し見えるようになってきました。それらの論文を集計し、最終的に35万人を超えるデータをまとめた、という研究があります。それによれば、3.2%の人に統計学的に有意な血圧上昇を認めたとのことです(文献3)。

接種後、1日以上経ってから生じる血圧上昇のメカニズムについては、以下のように考えられます。体内で血圧を上げる必要が生じた際に働く物質があり、アンジオテンシンIIと呼ばれています。上述したACE2は、アンジオテンシンIIをアンジオテンシンという物質に変換させるのが本来の役割で、変換後のアンジオテンシンは逆に血管を広げ血圧を下げるように働きます。

つまりコロナワクチンによって体内で過剰に作られたスパイク蛋白は、この大切なACE2に結合して細胞内に引き込んでしまうため、本来の働きが失われ、結果的に血圧は上がる一方となるのです。

ワクチンによって生じたスパイク蛋白は、接種後、長くとも半年後には体内から完全に消失します。したがって、それ以上続く高血圧はさらに別のメカニズムが働いていることになりますが、詳細は不明です。

コロナワクチンの接種を受けたあと、血圧の高い状態が続いている人は、高血圧の原因となる褐色細胞腫や腎動脈硬化症などの病気が、もともと隠れていた可能性もあり、これらの検査を受けておく必要があります。また喫煙や肥満なども血圧をあげる要因となります。

検査に異常がなく、かつ生活習慣の改善を行ってもなお血圧が下がらない場合でも、日々少しづつ体を動かしながら、生活を元の状態に戻していく努力をすることにより、血圧は徐々に改善していきます。これは多くの研究が示しているところです。

まだ多くの人が、コロナワクチンによる健康被害のため元の生活に戻れず、救いの手を求めています。

【参考文献】

1) Meylan S, et al., Stage III hypertension in patients after mRNA-based SARS-CoV-2 vaccination. Hyptertension, Jun, 2021.

2) Sanidas E, et al, Short-term blood pressure alterations after COVID-19 vaccination. J Hypertens, 40, e-Supplement 1, May, 2022.

3) Verdecchia P, et al., Cardiac complications of COVID-19 vaccination: now we know more. Eur Heart J, 24 (Supplement I), 2022.

(2025.8.18)

Q&A コロナワクチンのジレンマをAIが救うのか? 【第3回】

「人工知能で未来型のワクチンを作る」という研究発表があり、先々回からその方法について述べてきました。今回は、具体的な研究成果と意義について考えます。

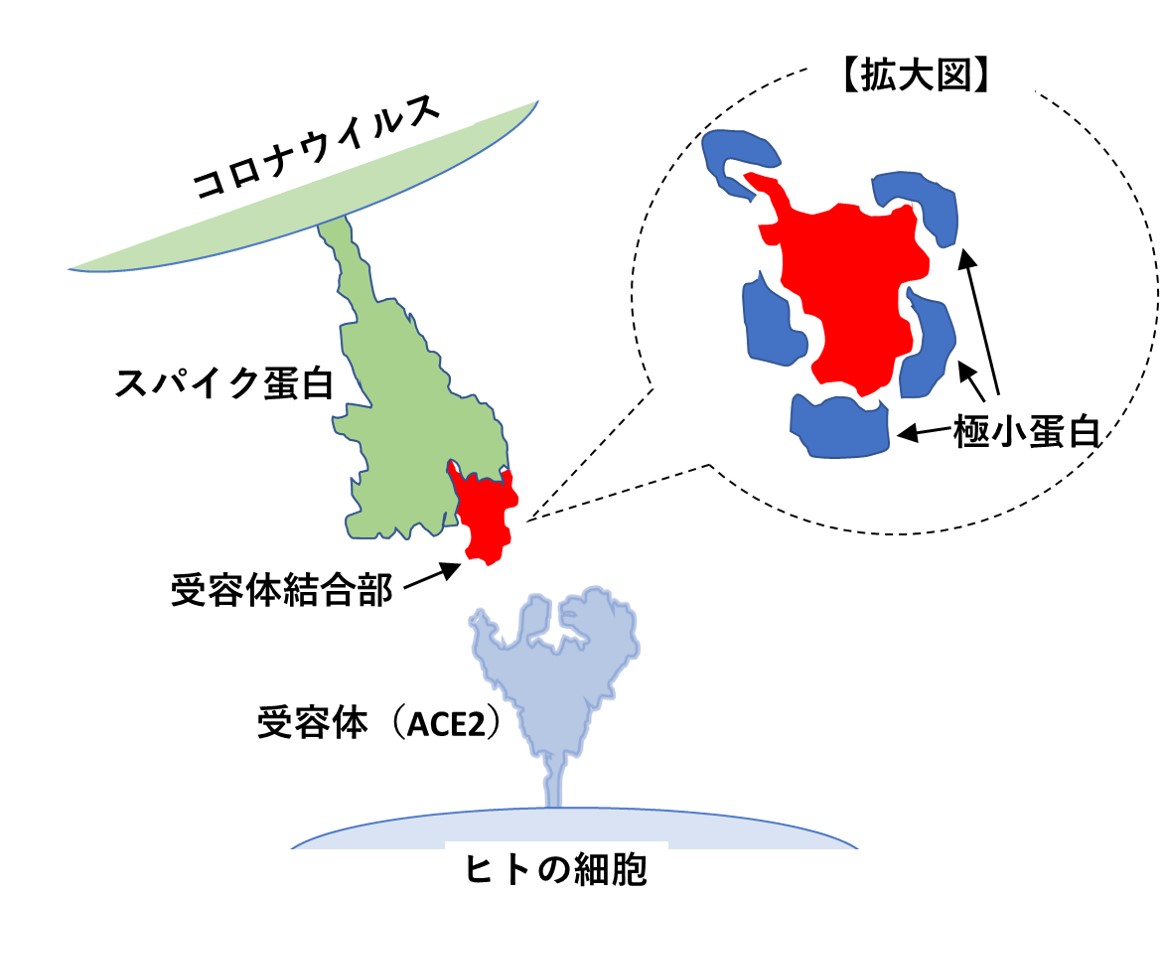

mRNAタイプの従来型コロナワクチンは、スパイク蛋白全体を細胞内で作るよう設計されていたため、深刻な副作用から逃れることができませんでした。新型コロナの発病予防に必要なのは、実はスパイク蛋白全体でなく、その先端部にあって、ヒトの細胞表面の受容体と結合する、きわめて小さな部位(受容体結合部)です。

この研究は、受容体結合部に着目し、そこだけに結合する極小蛋白をAIで設計することを試みたもので、主な結論は以下の4点でした(文献1,2)。

・有力候補を、数兆に及ぶ組み合わせから92種類に絞ることができた

・遺伝子組換えで作った極小蛋白は、試験管内で実際に受容体結合部と密着した

・うち2個は最初に流行した新型コロナウイルスのスパイク蛋白に強く結合した

・また、ほかのいくつかは、最新の流行株のスパイク蛋白にも結合した

これら極小蛋白をどのように臨床応用するかについては、論文中に何も記載がありませんが、考えられる応用は2つです。ひとつは、これらの「極小蛋白」を遺伝子組換えで大量に作り、抗体療法の注射薬として利用する方法です(文献3)。

新型コロナが流行し始めたころ、「感染者が回復したあとの血清に含まれる抗体は、予防や治療に役立つはず」との発想から、実際に血清を用いた臨床試験がいろいろ行われました。しかし、いずれも期待した効果が得られず、実用化することはありませんでした。

同じころ抗体カクテルという言葉も話題になりました。しかし製造工程が複雑で、ウイルスの急速な変異に合わせて改造していくことができなかったため、いまは使われていません。いずれにしろ、抗体そのものを注射するという方法はアイデア倒れだったのです。

もうひとつ考えられる応用は、(極小蛋白ではなく)受容体結合部のほうの対応部位をコードするmRNAを作り、ワクチンとして注射するという方法です。従来のコロナワクチンと異なるのは、ヒトの体内で再合成される物質が、スパイク蛋白の全体ではなく、受容体結合部の一部分に限定されることです。

ただし、このアイデアにも問題があります。ヒトの免疫システムは、小さすぎる異物(抗原)に反応できないため、抗体が産生されない可能性があります。たとえ何らかの工夫で、抗体ができるようになったとしても、スパイク蛋白がもたらす深刻な副作用が回避されるかどうかは、まったく不明です。すべての臨床試験を、犠牲を払ってでも最初からやり直さなければならないことになりそうです。

ワクチンが運命的に背負っている諸問題を解決するのは簡単でありません。

【参考文献】

1) Swanson K, et al., The virtual lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies. Nature, Jul 29, 2025.

2) Swanson K, et al., The virtual lab: AI agents design new SARS-CoV-2 nanobodies with experimental vlidation. bioRxiv, Nov 12, 2024.

3) Lapid N, Virtual scientists come up with possible vaccine improvement. Reuters Health Rounds, Jul 30, 2025.

(2025.8.11)

Q&A コロナワクチンのジレンマをAIが救うのか? 【第2回】

次世代のコロナワクチンが人工知能(AI)で作れそうだ、という話題を先回、紹介しました。今回はその続きで、「なぜワクチンにAIなのか」を考えます。

AI研究の歴史は以外に古く、1959年にはすでに最初のアイデアが提唱されています。以来、何回かのAIブームを経て現在に至っているのですが、技術の進歩が著しいことに加え、スマホで気楽にアクセスできるアプリも登場し、いっそう熱気を帯びているのは、ご存じのとおりです。

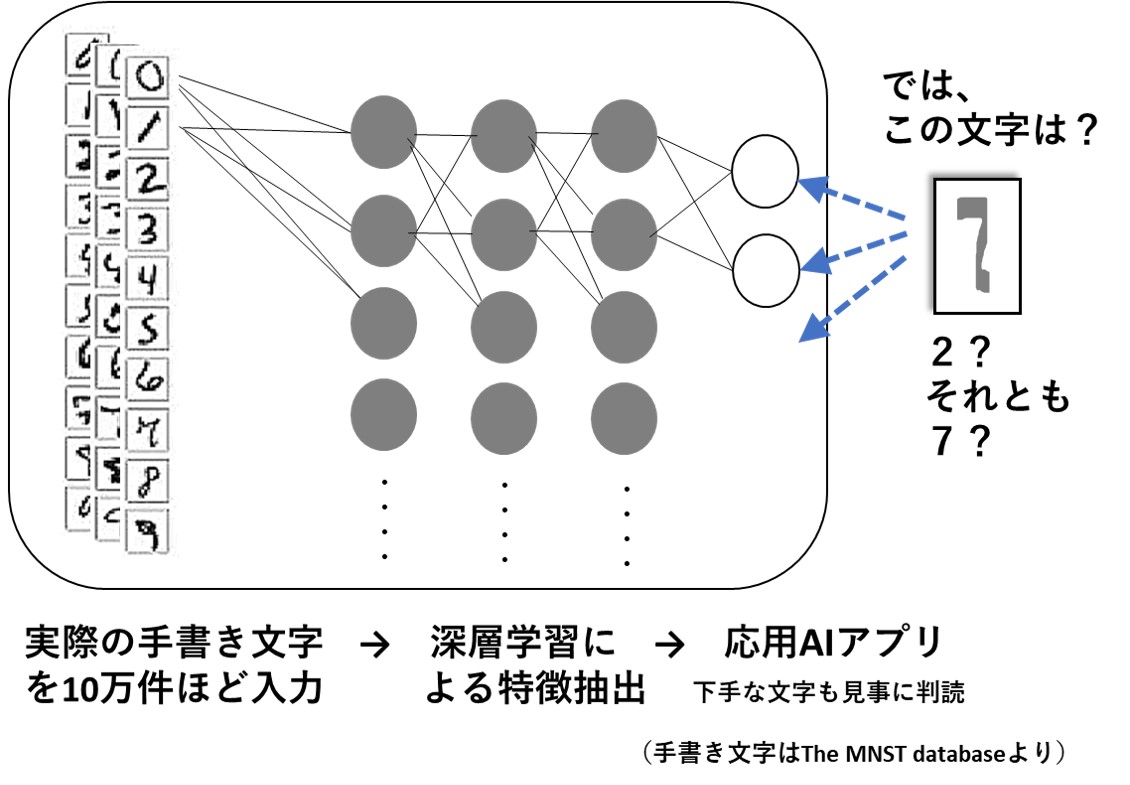

最先端のAIを支えているのは、2つの技術です。ひとつは、現実に存在する文章や画像などの膨大なデータを集め、その特徴を数学的に抽出しておき、未知のデータに遭遇した際にコンピュータで判別できるようにするというものです(文献1)。

そのためには、人間が気づかないような、わずかな違いや特徴を抽出する必要があり、膨大な数のデータに対して無数の計算が繰り返されます。その様子から、深層学習などと呼ばれています。わかりやすい応用例は、手描きされた手紙の郵便番号を自動的に判読するAIシステムでしょう。次の図は、そのイメージです。

もうひとつの革新的技術は、文章の中の一つ一つの単語について、次にくる言葉を予測する方法です(文献2)。まず、無数の文章を事前に学習し、単語と単語のつながりの強さを数値化しておきます。AIは、文章の意味を理解しているわけでなく、個々の単語(あるいは文字)に注目し、それぞれの出現頻度や関係性、あるいは並べ方を学習し、その結果にもとづいて予測を行うという戦略なのです。

この2つの技術を利用して成功を収めたAIアプリは多数ありますが、よく知られたチャットGPTはその代表です。2024年のノーベル化学賞授与の対象となった,遺伝コードからたんぱく質の立体構造を予測するAIアプリもそうです。

新型コロナ感染症で問題となるスパイク蛋白やその受容体、あるいは免疫反応にかかわる抗原や抗体など、どれもたんぱく質であり、形の似たものどうしがくっついたり離れたりすることで「生体反応」が進んでいきます。したがって、その形状を知ることは、非常に重要なのです。

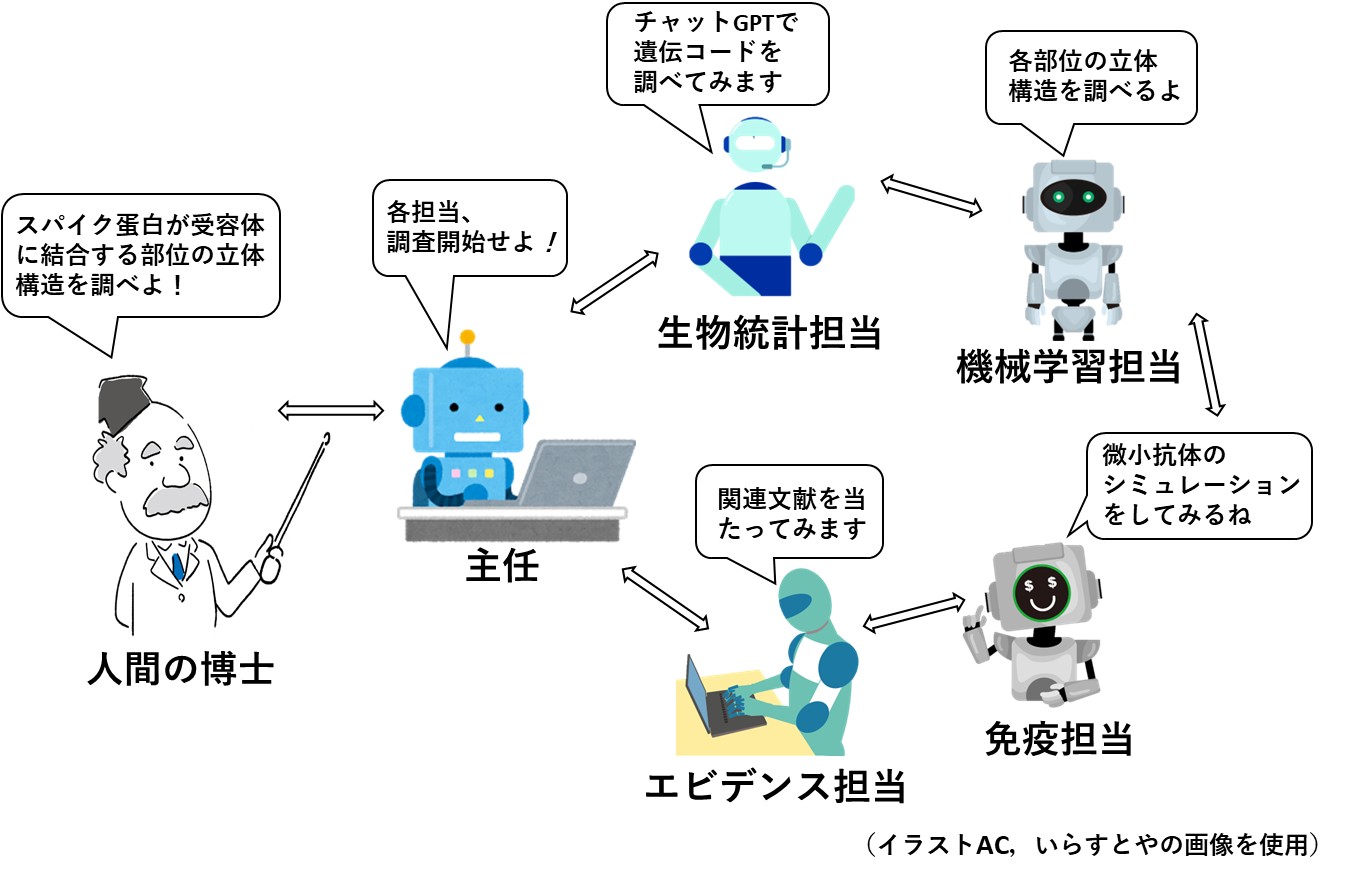

さて、先回から紹介している研究も、これらのAI技術を組み合わせたもので、論文のタイトルは『AIエージェントのバーチャルラボがデザインするコロナウイルスの超微小抗体』です(文献3,4)。「バーチャルラボ」は仮想実験室のことで、「エージェント」は代理人という意味ですが、秘密諜報員を表す言葉としても使われます。要するに、カッコつけるために流行りの言葉を並べたわけです。

前述したいくつかのAIアプリを操作するのは、別に作成した5つのAIアプリ(エージェント)で、これに人間が一人加わって1チームをなしています。

人間が発した最初の指示をもとに、主任エージェントは、各AIエージェントに指示を与え、試行を何回か繰り返したのち、エビデンス認定エージェントが総合判定をするようになっています。その後、チームミーティングが行われ、最終結論にいたる、ということのようです。以下は、そのイメージですが、ほとんど漫画の世界です。

研究の信頼性は非常に高いと判断されますが、得られた結果が複雑な人間の体内で思い通りに機能し、コロナワクチンの問題点(ジレンマ)を解決してくれるかどうかは、別問題です。最終的にどのような発見がなされ、ワクチンとして有望なのかどうかについては、(予定を変更して)次回、まとめることにします。

【参考文献】

1) 岡田正彦,『医療AIの夜明け―AIドクターが医者を超える日』, オーム社, 2019.

2) Vaswani A, et al., Attention is all you need. 31st Conference of Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA, 2017.

3) Swanson K, et al., The virtual lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies. Nature, Jul 29, 2025.

4) Swanson K, et al., The virtual lab: AI agents design new SARS-CoV-2 nanobodies with experimental vlidation. bioRxiv, Nov 12, 2024.

(2025.8.4)

Q&A コロナワクチンのジレンマをAIが救うのか?

有名な科学専門誌Natureに『AI実験室が新型コロナウイルスの新しい抗原を発見』と題する論文が掲載され、その冒頭、編集委員会からのコメントとして、「この重要な論文を一刻も早く読者にお届けするため、未審査のまま掲載しました。たとえ間違いが含まれていたとしても、正式な審査が終了するまでは、読者の責任でお願いします」と、記されていました(文献1)。前代未聞のコメントです。

いったい、どんな内容の論文だったのでしょうか? 実はNature誌に掲載される8ヵ月ほど前、同じ内容の論文が「審査なしで学術論文を掲載するサイト bioRxiv」上で発表されていました(文献2)。この2つの論文を合わせ、今回から2回にわけて概要を報告します。

従来のコロナワクチンには、三つの重大な問題がありました。第1は、ワクチンの主成分である遺伝コード(mRNA)に、危険なたんぱく質を作る情報が(偶然に)含まれていたことです。代表は、クロイツフェルト・ヤコブ病という致死的な病気の原因となるプリオンという物質です。第2は、mRNAを包む脂質微粒子に、急性毒性をもたらす物質(pH応答性脂質)が使われていたことです。

そして第3が、(ワクチンによって細胞内で合成される)スパイク蛋白、そのものが危険だったことです。このスパイク蛋白は、ワクチンとして抗体産生をうながすだけでなく、健康被害をもたらす重大なリスクをかかえていました。ウイルスが細胞内に侵入する際、最初に会合する部位は受容体と呼ばれますが、新型コロナの場合、それがある種の酵素(ACE2)で、そこにスパイク蛋白が接着することが知られています。

この酵素は本来、血管細胞の表面にあって血圧を適切に保つ調節を行っているものと考えられています。ところが、なぜか全身のさまざまな細胞表面にも存在し、スパイク蛋白が結合することによって、結果的に自己免疫病、心筋炎、腎炎、悪性腫瘍などを引き起こすきっかけとなっていることがわかってきました。

スパイク蛋白には、もう一つ問題があります。ヒトの細胞表面には、免疫システムから自分自身が攻撃を受けないよう「自分であることの目印」があります。そのひとつがシアル酸と呼ばれる物質ですが、スパイク蛋白は、これを切断する酵素としても働くため、自己免疫反応が起こってしまい、さまざまなざまな異常、たとえば止血作用のある血小板が破壊されて、脳出血が起こったりすることになります。

では、なぜ一流の世界的製薬企業が、これほどまでスパイク蛋白にこだわってワクチンを開発し続けてきたのでしょうか?

理由はあきらかです。新型コロナウイルスがヒトの細胞内に侵入するのをブロックするには、スパイク蛋白(抗原)が受容体とくっつかないようする中和抗体を免疫反応で作らせるというアイデアしか持っていなかったからです。元来、ワクチンとは、そのような単純な発想にもとづくものです。

もうひとつ、なぜ誰もスパイク蛋白の危険性に気がつかなかったのかという疑問もあります。この疑問に対する答えもあきらかで、そのような研究はこれまでまったくなされておらず、世界中の人々に実際に接種してみて初めてわかったことだったからです。

さて、冒頭で紹介したNature誌掲載の論文は、人工知能を使って、この問題に切り込んだという内容になっています。結論を先に紹介すれば、スパイク蛋白をコンピュータ上で分解し、数兆におよぶ遺伝コードの組み合わせの中から、ごく微細な立体構造を92ヵ所について再現することに成功。次世代ワクチンの候補になりそうだ、というものです。

いま大流行の人工知能ですが、その仕組みを多少なりとも理解しておかないと、誤った話を押しつけられることになってしまいます(文献3)。次回は、この論文で使われた人工知能がどのようなものだったのか(文献4)、スパイク蛋白のジレンマを解決することはできるのか、そして次世代の医療に役立つのかなど、わかりやすい解説を試みる予定です。

【参考文献】

1) Swanson K, et al., The virtual lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies. Nature, Jul 29, 2025.

2) Swanson K, et al., The virtual lab: AI agents design new SARS-CoV-2 nanobodies with experimental vlidation. bioRxiv, Nov 12, 2024.

3) 岡田正彦,『医療AIの夜明け―AIドクターが医者を超える日』, オーム社, 2019.

4) Lapid N, Virtual scientists come up with possible vaccine improvement. Reuters Health Rounds, Jul 30, 2025.

(2025.7.28)

Q&A X(旧twitter)に投稿された58秒の動画で大騒動?

米国保健社会福祉省(HHS)のケネディ長官と、アメリカ食品医薬品局(FDA)のマカーリ長官など3人が2025年5月27日、ワクチンに関する短い動画をX.comに投稿。今回は、それが元で大騒ぎになっているという話題です(文献1)。

この動画サイトには、すでに7千件を超えるコメントが投稿されていますが、ある医学専門誌にも、編集委員会の専属ライターによる論文が掲載されました(文献2)。

動画の主旨は、「FDAは、健康な妊婦にコロナワクチンの接種を勧めない決定をした」というものでした。それに対する文献2の論文は、動画の中にCDCの関係者がいなかったこと、およびFDAが大方針転換をしたにもかかわらず、科学的根拠がまったく示されていなかったことを厳しく批判する内容となっています。

論文の後半は、専門家と称する人たち、とくにFDAやCDCの専門委員を解雇された人たちによるコメントで埋め尽くされていました。以下は、その一部です。

「自分は、数えきれないほど多くの妊婦にコロナワクチンを接種してきたが、問題が生じたことは一度もなかった」、「新型コロナに感染することは、本人だけでなく、生まれてくる赤ちゃんや、さらには家族全員に破滅的な被害をもたらす」、「われわれ学術団体は、FDAやCDCと縁を切り、ワクチン接種の指針を科学的根拠にもとづいて、独自に作成するつもりだ」などです。

この論文に対しては、専門誌の編集部にも多数のコメントが寄せられ、そのうち7通が掲載されています。その1通は、自分の子供がコロナワクチンで健康被害を受けたという母親からの投稿で、「この記事が本当かどうかは判断できないけれど、誠実に書いてないことだけは確か」というものでした。

別の一般女性からは、「妊娠中は、いかなる薬も使わないことが大原則。mRNAワクチンも例外じゃない」。また、一般男性からの投稿では、「この論文はコロナワクチンを宣伝するためのものだ。専門家と称する人たちは、副作用など正しい情報を隠ぺいしたまま、大衆の肉体をメーカーに売ったようなもの」と厳しい意見が記されています。

このような意見は、これまでSNS上で見聞することはあっても、医学専門誌に掲載されるのは前代未聞です。

このマカーリ長官は、実は動画を投稿するわずか1週間前、医学専門誌に論文を投稿し「コロナワクチンは抗体価を高める効果が立証されているので、妊娠などのリスク要因を有する(生後6ヵ月以上)のすべての人に、接種を推奨することになるだろう」と書いていました(文献3)。つまり主張が1週間で180度、変わったのです。

およそ2ヵ月後、マカーリFDA長官らは、さらに別の医学専門誌に、『mRNAに関するFDAの方針変更について』と題する論文を投稿しました(文献4)。コロナワクチンの副作用として広く知られている心筋症の研究データをまとめたものですが、いささか旧聞に属し、あきらかに批判をかわすためだけの文章でした。

通常、学術論文は、原稿を投稿したあと厳しい審査を受け、多くは却下され、一部の原稿だけが修正を繰り返し求められたのち、1年後くらいに掲載となります。しかし、この論文は、現政権によって選ばれた人からの投稿でしたから、無審査で即日受理されたようです。「政権に逆らうと報復を受ける」のは、学術専門誌でさえも例外でなかったようです。

この話題を今回、取り上げたのは、コロナワクチン問題に白黒決着をつけるためではなく、アメリカ社会の混乱と、醜聞と、そして凋落ぶりを紹介するためでした。アメリカに百パーセント依存してきたわが国の医学・医療ですが、立ち止まって考えるべき時にきたようです。

【参考文献】

1) https://x.com/SecKennedy/status/1927368440811008138

2) Rubin R, The CDC no longer recommneds COVID-19 shots during pregnacy - now what? JAMA Netw, Jul 11, 2025.

3) Prasad V. and Makary MA, An evidence-based approach to Covid-19 vaccination. N Engl J Med, May 20, 2025.

4) Prasad V, and Makary MA, US FDA safety labeling change for mRNA COVID-19 vaccines. JAMA, Jul 14, 2025.

(2025.7.21)

Q&A モデルナ社の謎のコロナワクチンが米国で承認?

2025年6月5日、モデルナ社は、「新しいコロナウイルスのワクチンmNEXSPIKEの製造販売承認をFDAより得た」とのメッセージをホームページ上で公開しました(文献1)。今回は、このニュースの背景を探ってみます。

承認の内容は、65歳以上のすべて人と、基礎疾患を有する12~65歳に限るという条件つきでした。コロナワクチンについては、今さら感もあり、これを報じたメディアも多くありませんでした。しかも、どの報道もメーカーの広報をそのままに、「これまでのmRNAワクチンと比べて効果は劣らない」 、「深刻な副作用は認められなかった」などの記述に終始しています(文献2)。

このニュースについては不審な点がいくつかあります。まず、このワクチンが、どのようなメカニズムで働くのかについて、メーカーの広報には説明がなく、各メディアもまったく触れていないことです。

ある学術誌に、唯一、次のような記事が掲載されていました(文献3)。「この度、FDAが承認したmNexspikeは、まったく新しいメカニズムにもとづく自己増殖型RNAワクチンであり、それにも拘わらず、単に従来のmRNAワクチンの改良品としての審査しかなされていない。安全性に関する徹底した検討が必要だ」

この記事が正しければ、すでに当ホームページ(2025年2月24日と2024年9月30日付け記事)でも取り上げたレプリコン・ワクチン、そのものということになります。当時、日本政府が、世界に先駆けて、このタイプのコロナワクチンを承認したことから、騒動となったのは記憶に新しいところです。そのニュースは、当然、米国にも届いていたはずですから、FDAとメーカーの不審な言動もうなずけます。以下は、以前の記事で使用した図の再掲です。

このワクチンの審査には、最近のアメリカ社会の状況が色濃く影を落としています。すでに、アメリカ食品医薬品局(FDA)とアメリカ疾病予防管理センター(CDC)の2つの組織が保健行政の実務を担う国家機関でありながら、縄張り争いがあり、かつ医療業界に対して利益相反が生じていることは、当ホームページでも繰り返し述べてきたところです。

この関係を、さらにややこしいものにしているのが、アメリカの現政権です(文献4)。名門ジョンズ・ホプキンズ大医学部の教授からFDAの長官に抜擢されたマーチン・マカーリー氏は、部下に任命したヴィナイ・プラサド氏とともに、従来のFDAの方針を次々に覆しています。

二人が打ち立てた新しい方針のひとつは、「コロナワクチンの接種は65歳以上の世代に限るべきであり、それ以下の若い世代については、医師が重大な基礎疾患があると診断した場合のみ」というものでした。理由は、コロナ・ワクチンには、まだ十分に解明されていない副作用があるから、ということのようです。

モデルナ社の新しいコロナワクチンは、エビデンスの十分な精査が行われないまま、この二人の人物が掲げた方針に沿って認可がなされたのではないかと想像されます。このコロナワクチンが日本に輸出される日も近いと思われますが、どんな宣伝文句で登場してくるのか、注視する必要がありそうです。

なお、このワクチンについては十分な情報がなく、当記事にも不正確な点があるかもしれません。何か情報をお持ちの方は、ご一報をお願いします。

【備考】 新しく刊行された学術誌(文献3)について

「間違った医療を正す」という方針で刊行されたこの専門誌は、学術誌としての存在をまだ広く認知されておらず、「偽科学をまき散らす邪悪な媒体」との評価もあるようです。本文で紹介した記事の信ぴょう性についても、若干の疑問があることを付記しておかなければなりません。

【参考文献】

1) Moderna receives U.S. FDA approval for COVID-19 vaccine mNEXSPIKE. Moderna, May 31, 2025.

2) Moderna's new COVID-19 vaccine mNexspike approved by FDA, but there's a limit on who can use it. CBS News, May 31, 2025.

3) More on Moderna's mNexspike approval: a strategic inflection point for vaccine policy? Science, Public Health Policy, and the Law, 2025.

4) Jewett C, Top F.D.A .offical overrode scientists on Covid shots. New York Times, July 2, 2025.

(2025.7.14)

Q&A ものは言いよう! データに騙されない知恵とは?

「18歳以上のすべての人にコロナワクチンは有効で、これからも接種を続けるべき」と結論した論文が、また発表されました(文献1)。米国内の多くの医療機関から10万人を越すデータを集め、ワクチンの有効性を分析したという研究内容ですが、本当でしょうか?

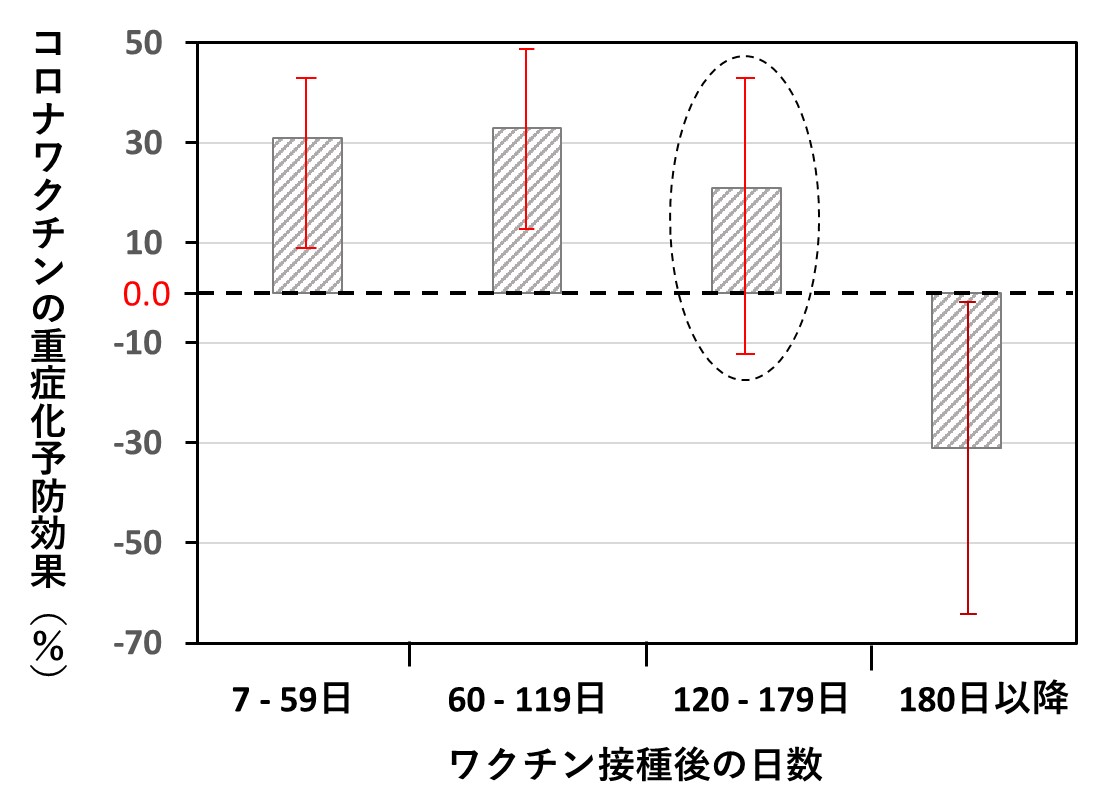

今さらながらの研究論文が専門誌に掲載された理由は、オミクロン株の流行が主流となったころ(2023~2024年)にスポットを当てたことと、ワクチン接種の有無により重症化した人の割合がどう違うかを分析した点にあったようです。

以下のグラフは、その結果をまとめたものです(論文に掲載されている図を私がイラストで再現)。対象は18~64歳です。縦軸の値が0.0以上であれば、ワクチン接種は重症化予防に有効、マイナスであれば逆効果であることを意味します。

結果は当然、一人一人で異なります。各棒グラフの高さは有効率ですが、重ねて表示した縦の赤い線分の幅は、統計計算で得られるもので「結果の確からしさ(誤差範囲)」を表しています。

たとえば点線で囲んだ棒グラフは、120日(約4ヵ月)以降の効果ですが、赤線が0.0より下方にも伸びていて、「効果ありとも、なしとも言えない状態」です。したがって統計学では、「有意な効果があるとは言えない」との結論になります。

このデータのポイントをまとめると、以下のようになります。

・接種後120日(約4ヵ月)の間に限り、有効率が30%程度となる

・接種後180日(約半年)過ぎると効果は消失し、むしろ重症化率が30%高まる

ちなみにファイザー社が2020年に発表した論文では、有効率が95%となっていました。効果がほとんど認められなかったことに加え、この研究には重大な欠陥を2つ指摘することができます。

まず、テスト・ネガティブという一種の後ろ向き調査でなされていたことです。この方法については当ホームページの2023年5月9日付け記事で解説しましたが、PCR検査を受けた人たちだけを対象に、結果が陽性だった人たちと陰性だった人たちを比べるというものです。

この方法を評価する専門家は意外に多く、「検査を受けにきた」という行動が2群の間で共通しているので、比べることに問題はないと主張しています。しかし、たとえば陰性だった人たちは、日ごろからマスクを着用し、陽性だった人たちはそうでなかったかもしれません。年齢、性別、生活習慣など結果に影響を与えるような背景因子をそろえたわけではありませんから、そもそも比べてはならないものなのです。

もう一つの欠陥は、ワクチンの副作用によって重大な健康障害が起こっている点にまったく触れていないことです。たとえば副作用で死亡した人は、PCR検査を受けに来るわけもありませんから、ワクチンにとって不都合な事実が最初から無視されているのです。

この論文が結論とした「ワクチンは有効で、これからも接種を続けるべき」との主張は、著しく妥当性を欠くものと言えます。このような(結論ありきの)研究論文や論評がこれからも世の中に出てくるものと思われますが、データの真偽を見分ける眼力は失わないようにしたいものです。

【参考文献】

1) Link-Gelles R, et al., Estimated 2023-2024 COVID-19 vaccine effectiveness in adults. JAMA Netw Open, Jun 25, 2025.

(2025.7.7)

Q&A 新型コロナとインフルエンザ、どっちが危険?

当ホームページあてに、次のようなお便りがありました。ある地方紙に、『コロナの死亡率はいまだ他の感染症よりも高い。重症化リスクの高い高齢者らにはワクチン接種を推奨している、との医師会長談話』という記事が掲載され、気になりました、という内容でした。

このテーマについては当ホームページでも、これまで以下のようなコメントを掲載してきたところです。まず、新型コロナの流行が始まるとすぐ「2類感染症」に指定され、検査で陽性になった人は指定された医療機関に入院しなければならず、また医師はすべての感染者を保健所に届けなければなりませんでした。

そのため、たとえば交通事故で死亡しても、入院時に新型コロナ検査が陽性であれば、コロナ死としてカウントされてしまったとの批判もありました。行政は、このような事例の存在を否定していましたが、私自身の経験で言えば、高齢で老衰死が近いと診断した人がPCRで陽性となり入院。しばらくして入院先から「コロナで死亡」との連絡が入ったというケースが何例かありました。

逆に、実際に感染していても、検査が行われない人も少なくなかったのではないかと考えられます。いずれにしても、行政から発表されるコロナ死の統計には、大いなる疑いがあったのです。

さて、これらの混乱を一掃するかもしれないという研究発表がありました(文献1,2)。弱毒化したオミクロン株の流行期にスポットをあて、入院した患者に特化し、かつ入院後30日目まで追跡を続けて死亡の有無を確認したというものです。

交通事故に遭い、たまたまPCRが陽性だったような患者も、入院中にさまざまな検査が行われ、あるいは不幸にして亡くなったあとは病理解剖も行われたはずです。したがって新型コロナの感染と死亡との因果関係も、より確かだったでしょう。

この研究には、さらに特筆すべき点が2つありました。ひとつはインフルエンザによる致死率と比較をしていることです。致死率は、医療機関側がその感染症に慣れていたかどうか、あるいは患者が殺到し医療崩壊状態ではなかったかなど、社会的な要因も絡んできます。

しかし、同じ時期に入院した2つの種類の感染症に対する社会的背景は、たとえ致死率に影響を与えていたとしても、両者に共通する部分が多いため、「比べる(比をとる)」という操作を行うことで背景要因が互いにキャンセルされることになります。

もうひとつは、患者個人の背景因子を徹底的に調べ、その影響を新型コロナとインフルエンザの両データから統計計算によって取り除くという処理が行われていることです。たとえば年齢、性別をはじめ、居住地、肥満度、喫煙歴、既往歴、腎機能、血圧など調査は28項目にも及びました。

統計計算でもっと重要なのが、このような背景因子の影響を両群から平等に消し去り、影響をなくすという操作で、多変量調整と呼ばれます。

最終的にわかったのは、インフルエンザの致死率が3.74%で、新型コロナのそれは5.98%だったということです。新型コロナのほうの致死率が1.6倍ほど高いという結果でした。65歳以上とそれ未満の人たちに分けても、値はそれぞれ同じでした。

しかし当時、日本では、インフルエンザに関する医療機関や介護施設あての行政文章に、「1週間内に死亡者または重篤者が2名以上いた場合、保健所に報告すること」と記されていました。つまり、ここまで述べてきた諸問題に加え、感染症の種類によって届け出の基準までもが異なっていたのです。

結局、新型コロナの真の致死率は、いまのところ不明です。少なくとも、「コロナによる死亡者数はいまだインフルエンザのそれより遥かに多い。だから、これからもワクチン接種を!」との発言は、科学的根拠にもとづいていないことになります。

(本記事は、当ホームページあてにお知らせいただいた情報をヒントに構成したものです)

【参考文献】

1) Xie Y, et al., Risk of death in patients hospitalized for COVID-19 vs seasonal influenza in fall-winter 2022-2023. JAMA, May 16, 2023.

2) Sidharthan C, A comparison of death rates associated with COVID-19 versus influenza during fall-winter 2022-23. News Medical Life Sciences, Apr 10, 2023.

(2025.6.30)

Q&A 脳の病巣に残っていたコロナワクチンの痕跡?

mRNAタイプのコロナワクチンによる最初の被害者は、接種後の脳出血で死亡した米国の男性医師でした。そのニュースが米国の有力紙に掲載されたのは、ワクチン接種が医療関係者を優先する形で始まったばかりの頃です(文献1)。しかし、この出来事が日本国内で報じられることは、いっさいありませんでした。

脳出血を起こした19例(うち16例にワクチン接種歴あり)について、スパイク蛋白の有無を調べたという事例報告が日本からなされました(文献2)。脳出血の手術中に採取された組織の一部が保存されていた事例、あるいは死亡後に病理解剖が行われた事例です。今回は、この貴重な研究発表について概要をまとめます。

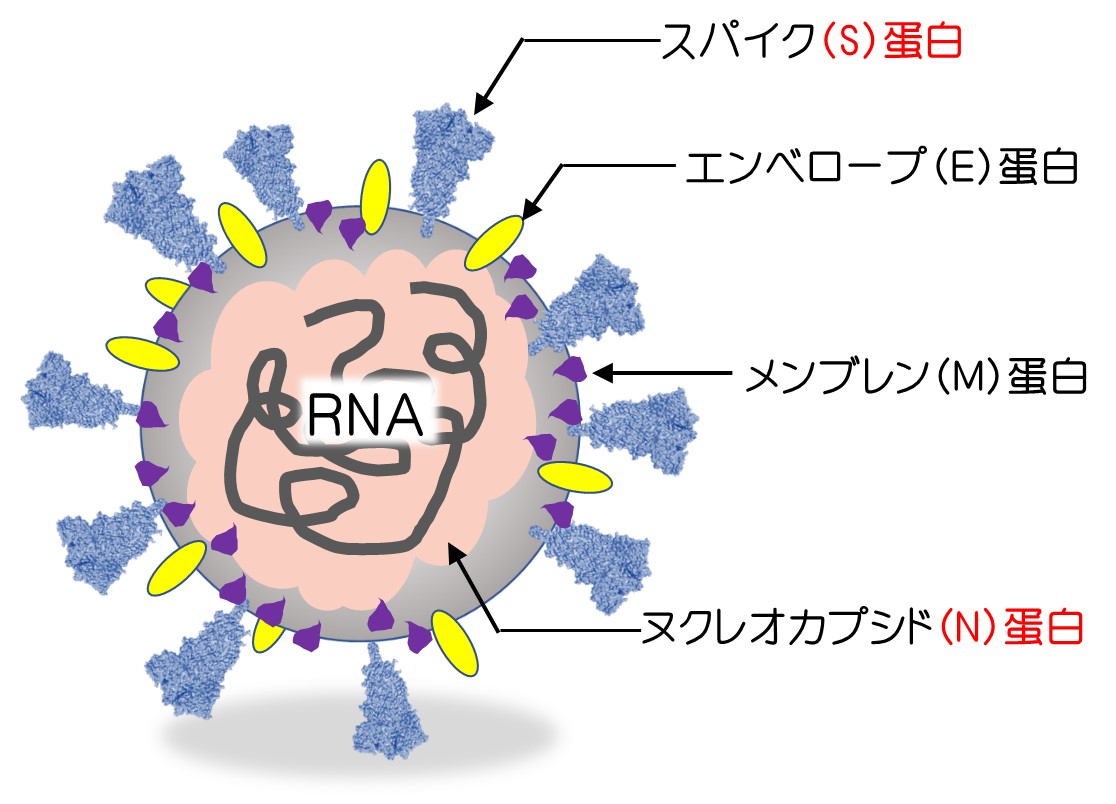

ワクチンとの因果関係を考える上で、まず重要なのは、新型コロナ感染症による影響(後遺症)と厳密に区別しなければならないことです。つまりワクチンには含まれず、感染した人にのみ認められるたんぱく質(抗原)が体内にあったかどうかです。

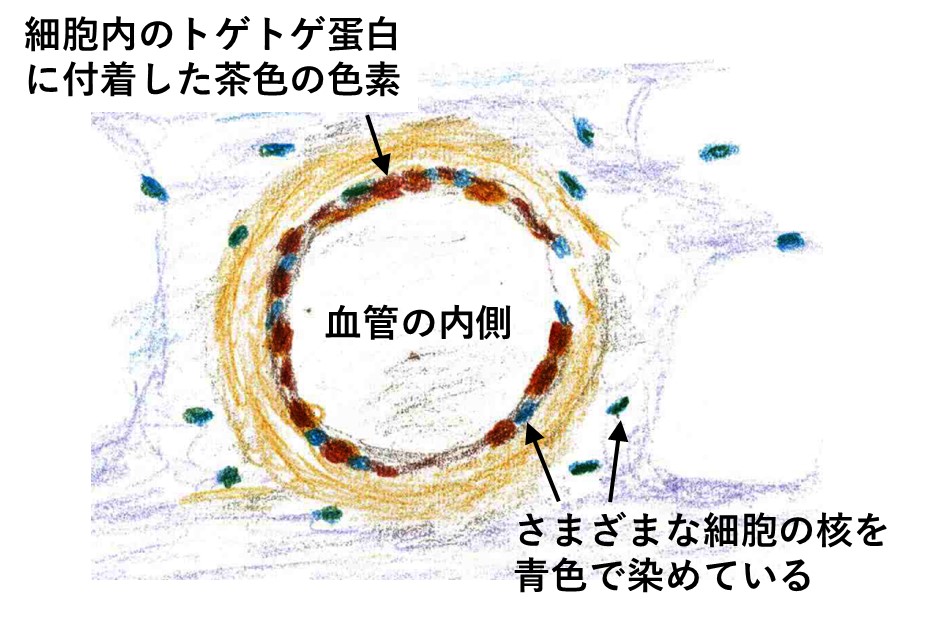

次の図は、新型コロナウイルスの構造を表わしたものです(以前の当ホームページで紹介)。図で示すS蛋白(スパイク蛋白)のみが検出されればワクチンのせいということになり、それ以外のたとえばN蛋白などがいっしょに検出された場合、感染もしていた証拠になるため、ワクチンだけの影響かどうかがわからなくなってしまいます。

研究の結果は次のようなものでした。脳出血を起こした周囲の血管壁にスパイク蛋白を認め、かつN蛋白が見つからなかったかった事例が9例あり、それ以外はワクチン接種を受け脳出血を認めていたにもかかわらず、スパイク蛋白が検出されませんでした。また一部の事例では、mRNAそのものを特殊な方法で染色し映像化するという方法で検証が行われ、ワクチンの痕跡もいっしょに確認されたとのことです。

ワクチンと脳出血との間の因果関係を証明するための、もうひとつの要件は、血管や内臓の組織に、炎症反応や免疫反応が起こっていることです。もし反応が何も起こっていなければ、体に悪影響はなかったことになるからです。

この研究では、その点についても詳しい分析がなされ、スパイク蛋白の周辺に数種類の免疫細胞が集まっていることが顕微鏡画像で確認されています。論文には実際の顕微鏡写真が提示されていますが、以下の図はそのイメージを私が手書きしたものです(当ホームページの以前の記事で掲載したもの)。

ワクチンのせいで脳出血を起こした人が確かにいることが、これで証明されたと考えてよさそうです。問題点として残るのは、たとえスパイク蛋白の存在を認めたとしても、潜在的に感染していたかもしれないことを完全には否定できない点です。この問題については、さらなる検討が必要かもしれません。

コロナワクチンの接種後に脳出血が起こりうる事実は広く認められてきたところですが、従来の研究報告は、どれも「自然の発生率より低い」、あるいは「感染した人で起こる頻度のほうが高い」と結論したものばかりでした。(文献3)。

しかし、かりに自然の発生率よりも少なかったとしても、原因不明の脳出血例が多い中で、因果関係があきらかな発症を認めた事実は重く受けとめなければなりません。そして、かりに感染が原因で脳出血を発症する頻度のほうが髙かったとしても、ワクチンとの因果関係が証明された事例が見つかったわけですから、自然災害(感染)と人災(ワクチンの副作用)のダブルパンチで人々が苦しめられてきた事実を正しく理解しておく必要があります。

(本記事は、当ホームページあてにお知らせいただいた文献をもとに構成したものです。情報をお寄せくださった方に感謝いたします)

【参考文献】

1) Grady D, et al., Doctor's death after Covid vaccine is being investigated. New York Times, Jan 12, 2021.

2) Ota N, et al., Expression of SARS-CoV-2 spike protein in cerebral arteries: implications for hemorrhagic stroke Post-mRNA vaccination. J Clin Neurosci, Apr 3, 2025.

3) Chui CSL, et al., Thromboembolic events and hemorrhagic stroke after mRNA (BNT162b2) and inactivated (CoronaVac) covid-19 vaccination: a self-controlled case series study. Lancet, Jun 25, 2022.

(2025.6.23)

Q&A 病理解剖例から見えてきたワクチン死の真実?

mRNAタイプのコロナワクチンの接種を受けたのち、死亡した人を病理解剖したとの報告例がこれまで多数ありました。しかし、そのほとんどは、通常の病理検査しか行われておらず、たとえばスパイク蛋白との関係まで踏み込んで検討したものはほとんどありませんでした。そのため「因果関係不明」のまま終わってしまっていたのです。

2024年の暮れ、因果関係に一歩、踏み込んだ論文が新たに発表されましたので、着目すべき点をまとめてみました(文献1)。

論文の著者らは、まず2023年5月以前に発表された関係論文を網羅的に集め、PRISMAと呼ばれる国際基準に従って厳選しました。その上で、ワクチン接種日と死亡日との関係が明記されていないものを除外し、さらに3人のベテラン病理専門医が、それぞれ別々にワクチンとの関連性を検証し、2人以上の意見が一致したケースだけを分析対象にしたとのことです。

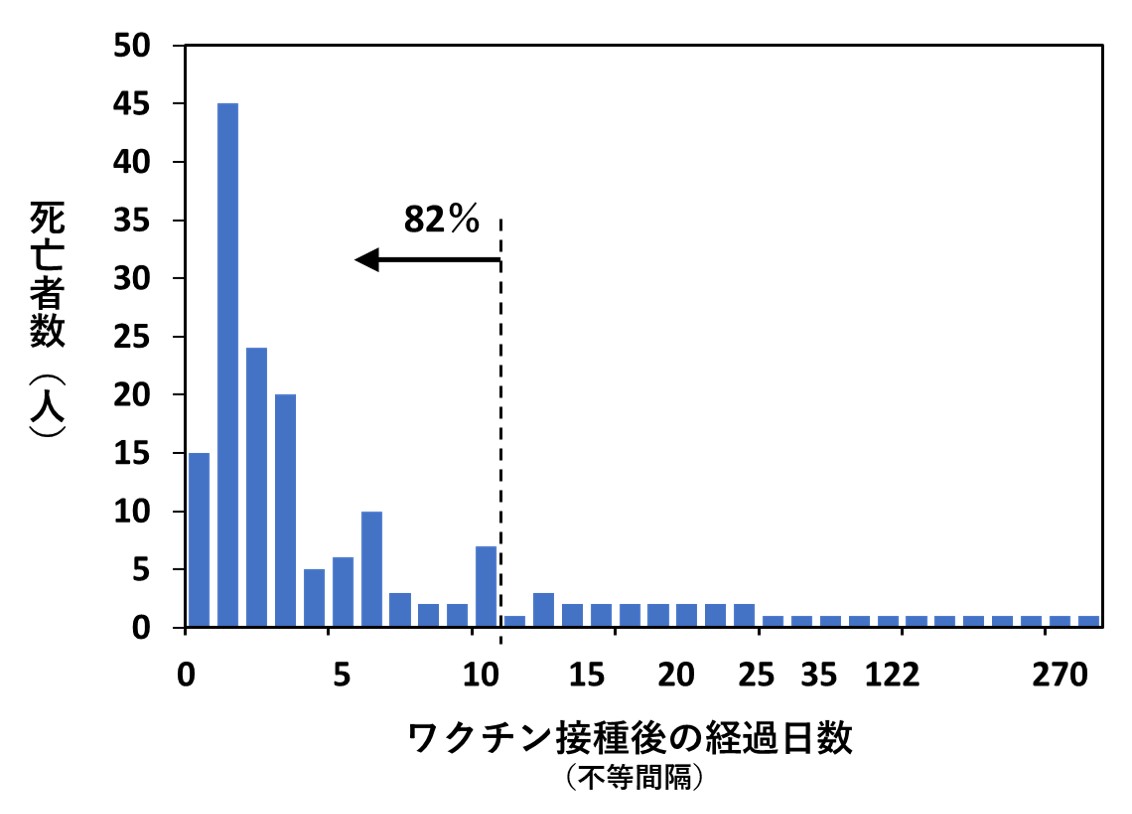

集まった論文は全部で678編ありましたが、最終的に44の研究で報告された325例のみが信頼に足るケースと判定されました。平均年齢は70.4歳、女性の割合が42.6%でした。ワクチンの種類はさまざまで、もっとも多かったのが41%を占めたファイザー・ビオンテック社製でした。

次のグラフがその結果で、コロナワクチン接種後の日数と死亡者数の関係を表しています(論文で提示されていたグラフをもとに私がイラストとして再構成したもの)。死亡の直接的な原因で多かったのは突然死、心筋梗塞、肺塞栓症、心筋虚血、心筋症・心膜炎、脳出血などでした。特徴的だったのは、ほとんどのケースで複数の臓器に異常が認められたことです。

接種後から死亡までの平均日数は14.3日でしたが、1回目の接種後に限ると7.8日、2回目接種後では23.2日でした。

2024年7月20日付の当ホームページ記事で、ブラッドフォード・ヒルの8条件について解説しました。これは「特定の原因が特定の結果をもたらしているかどうかを検証するための条件」を列挙したものですが、ワクチン接種後、10日内に亡くなった人が82%を占めていた点などもふまえ、8条件はほぼ満たしていると考えてよさそうです。

同じく2024年3月4日付の記事では、日本国内の統計から求めた類似のグラフを提示しましたが、それに比べても格段に説得力あるデータとなっています。この論文の原稿は、いくつかの専門誌に投稿され、掲載が拒否されるなど紆余曲折があったようです(コロナワクチンを否定的に扱っているためと思われます)。

しかし冒頭に紹介したような緻密な配慮がなされており、このテーマで発表されてきた学術論文の中でも、信頼性がもっとも高いというのが私の判断です。

この研究とは別に、米国ミシガン州立大学の研究者は、コロナワクチンが使われ始めた最初の一年間だけで、全米で約29万人が副作用で死亡していたと推測されると報告しています(文献2)。この2つの研究から、コロナワクチンによる死亡は、これまでメディアで語られていた数字をはるかに超える規模で起こっていたことが、あきらかになったように思われます。

【参考文献】

1) Hulscher N, et al., A systematic review of autopsy findings in deaths after COVID-19 vaccination. Science, Public Health Policy, and the Law, Nov, 2024.

2) Skidmore M, COVID-19 illness and vaccination experiences in social circles affect COVID-19 vaccination decisions. Science, Public Health Policy, and the Law, Oct, 2023.

【追補】前回の記事『いまさらそんなことを言われても・・・』について、当ホームページあてに情報提供がありました。CDCの悪口を書いた文献2の著者Martin A Makary氏は、その後、FDAの長官に就任し、現在に至っているとのことです。つまりカンガルー裁判のもう一つの側面は、FDAとCDCの縄張り争いだったということになります。なお前回の記事で引用した2つの文献の両方に、同氏の名前があったことを見落としていましたので、ここに補足させていただきます。

《以前のページへ》

目 次

(目次(青文字)をクリックすると先頭に戻る)

Q0 政府に間違ったデータを提供したのは誰? Q1 ワクチン接種の強制は問題ないのか?

「超過死亡」という言葉にご注意 接種後の副作用で苦しむ人たち

/コロナ致命率の発表値は間違っている /米国における接種義務化と法律事情

/コンピュータ・シミュレーションに騙されるな /接種の強制は倫理的に許されるのか

/地方紙が伝える真実とは

/ワクチン被害の裁判は可能か

/米国の最高裁判決とは

/ワクチン被害の証拠を残そう

Q2 ワクチンを受けない人たちの災難とは? Q3 安心できるワクチンとは?

子育て中の苦悩/アレルギー体質で接種拒否 国産ワクチンを評価する

/悲痛な海外事情 /鼻スプレーワクチン

/打たない人は集団免疫に貢献できないのか

Q4 治療薬はいつできるのか? Q5 なんとか予防はできないのか?

国産初の飲み薬ゾコーバ 薬で予防はできない

/イベルメクチン/抗体カクテル /感染しても重症化しないために

/疑惑の飲み薬モルヌピラビル /肥満がリスクとなる理由が判明

/レムデシビル再評価_有効性に疑問 /自宅療養に備える

/ファイザー社の飲み薬は大丈夫か /アルコール消毒はだめ

/続々登場する新薬のまとめ /意に反して接種してしまったら

/重症化したらこんな病院に行きたい! /民間療法は有効か?

/感染リスクが予測できるアプリ?

/マスクは要らないって本当?

Q6 コロナ禍を終息させる決め手とは? Q7 専門家の言うことは正しいのか?

風船現象を知る データに騙されないための心得帳

/第5波が収束したわけ /運び屋ウイルスのDNA組み込み

/インフルエンザワクチンに学べ /抗体依存性感染増強(ADE)

/インフルエンザワクチンは打つべきか /高齢者の死亡が減少しているわけ

/ワクチンがウイルス変異を助長している /接種を1回で止めてよいか

/インフルとコロナは同時流行するか /後ろ向き調査のまやかし

/全数把握・定点観測って何?

/中和抗体はなぜ無効なのか?

Q8 ウイルスの変異、これからどうなる? Q9 実際に感染したら、どうする?

ウイルスはどのように変異するのか オミクロン株BA.5に感染したら

/変異ウイルスのまとめ /1年後も症状は残るのか

/オミクロン株の種類 /学校の授業は安全か

/オミクロン株はインフルエンザより軽症 /重症化しやすい人の体質:

/デルタミクロンって何 キラーT細胞の仕事とは

/人間の遺伝子は強くなっていく /隔離期間はもっと短くしよう

/悪どいコロナの正体

Q10 ワクチンを巡るデータはねつ造? Q11 うわさのウソ、ホント?

報告されなかったデータ/重症例は増えたか フェイクニュースの元締め

/1回接種で十分/消えた協力者 /基礎疾患のウソ

/ファイザー社の新論文は意味不明 /mRNAは永久に残るか

/むしろ死亡率を高めている証拠 /mRNAは遺伝子に組込まれるか

/消された証人たち/年をとると免疫は? /トゲトゲ蛋白がDNAを破壊するか

/有効期間は2ヵ月/まやかしの有効率

/ワクチン治験を告発した女性

Q12 ワクチンは効いていない? Q13 なぜ医師は正しい知識を持てない?

接種率が高い国ほど感染者は増えている 医師たちが騙されたもう一つの理由

/致命率の計算はほとんど不可能_行政のさじ加減

/接種しても、しなくてもウイルス量は同じ

/繰り返しの接種は大丈夫なのか

/接種完了の施設で集団感染

/ワクチンパスポートに根拠なし

/11歳以下の接種を考える

/オミクロンに中和抗体は無力

/オミクロン用ワクチンは大丈夫?

Q14 なぜ致命的な自己免疫疾患を起こすのか? Q15 因果関係を証明する方法はあるか?

免疫性腎障害/免疫性心臓病 トゲトゲ蛋白はなぜ危険なのか

/免疫性皮膚病/免疫性感染症 /尿中のトゲトゲ蛋白測定に初めて成功

/免疫性眼疾患/ワクチンで突然死 /因果関係を証明する唯一の方法とは

/接種後2ヶ月間で起こること /トゲトゲ蛋白は4ヵ月血中に残る

/接種後半年でわかったこと 【妊娠・出産・育児を考える】

/副作用は脾臓から始まる ワクチンは母乳に影響しないの?

/初めて国内学会で発表された副作用 /妊娠中のワクチン接種は絶対ダメ

/両親の接種は赤ちゃんに影響

/子供と赤ちゃんの接種を考える

Q16 コロナの各検査法の利点と欠点? Q17 あやまちを繰り返さないためには?

PCRの原理を理解しよう 第1回 新型コロナはどこから来たのか

/PCRで困ること/インチキな中和抗体検査 第2回 人々を狂わせたワクチン神話

/3つの検査法の優劣 第3回 メディアのプロパガンダなのか

/抗原検査を練習しておこう 第4回 そろそろ法律家の出番!

/PCR検査を毎週受けた経験談 第5回 新薬とワクチンは期待できるか

/陰性証明は難しい/唾液の検査は確かなの? 第6回 新型コロナはこれからどうなる

第7回 専門家がだまされた統計学とは

第8回 コロナ社会のこれからを考える

Q18 繰り返しのワクチン接種が免疫機能を破壊?

第1回 神様の贈り物を汚すもの(インターフェロン物語)

第2回 改造mRNAに毒性あり(謎のG4構造とは)

第3回 敗者は抹殺せよ!(抗原原罪説の真実)

第4回 mRNAを包む膜に毒性あり(脂質微粒子に猛毒))

第5回 ワクチンを打つと悪性腫瘍に(発がんリスク多数)

第6回 免疫細胞を暴走させるもの(糖鎖に重要なヒント)

第7回 オーバーワクチン症候群(免疫反応が止まる))

第8回 まとめ:ワクチンを打ち続けるのは危険

《執筆者紹介》

現代医療は、世界の巨大医療産業によって操作された偽りのエビデンスによって、間違った方向に誘導されている。その実態を明らかにするため、長年、薬品やがん検診に関するねつ造データの科学的検証を行っている。

著 書

『人はなぜ太るのかー肥満を科学する』(岩波新書)、2006年(11刷)

『がんは8割防げる』(祥伝社新書)、2007年

『ほどほど養生訓』(日本評論社)、2007年(5刷)

『放射能と健康被害 20のエビデンス』(日本評論社)、2011年

『医者の私が、がん検診を受けない9つの理由』(三五館)、2016年(4刷)

『医者が教える「家族に飲ませない薬」』(PHP)、2019年(1刷)

『医療AIの夜明け:AIドクターが医者を超える日』(オーム社)、2019年

『大丈夫か、新型ワクチン』(花伝社)、2021年(2刷)

『本当に大丈夫か、新型ワクチン』(花伝社)、2022年

『新型ワクチン騒動を総括する』(花伝社)、2023年、ほか多数

研究論文

1. Abe T, Okada M, et al., Sleep duration is significantly associated with carotid artery atherosclerosis incidence in a Japanese population. Atheroslcerosis 217: 509-513, 2011.

2. Okada M, et al., Low-density lipoprotein cholesterol can be chemically measured: a new superior metod. J Lab Clin Med 132: 195-201, 2998.

3. Okada M, A metod for clinical data reduction based on "weighted entropy", IEEE Trans Biomed Eng BME-25: 462-467, 1978. など574編

経 歴

京都府舞鶴市生まれ

1972年 新潟大学医学部卒業

1990年 同 医学部教授

2012年 同 名誉教授(国立大学 教授定年退官後の称号)

診 療

高脂血症・高血圧症・糖尿病などの予防治療

超高齢者に特化した医療の模索

受 賞

・新潟日報文化賞、1981年

・臨床病理学研究振興基金「小酒井望賞」、2001年

主な発明・発見・特許

・低密度リポ蛋白中のコレステロールの定量方法(特許3058602)

・超低比重リポ蛋白及び中間比重リポ蛋白のトリグリセライド定量方法(特許4070958)

・LDLコレステロール検査法を世界で最初に開発

・重み付きエントロピー計算法の発明

・Bツリーによる重複情報カウント・アルゴリズムの発見

資 格

・医学博士

・日本循環器学会認定循環器専門医(~2010年)

・日本医師会認定産業医

・AHA Profesional Member(米国心臓学会、上級会員)

・IEEE Senior Member(米国電子工学学会、上級会員)

主な学会・社会活動

・IEEE T-BME(米国電子工学専門誌)共同編集長、1986年

・文部省大学設置・学校法人審議会、専門委員、1997年

・日本エム・イー学会誌『生体医工学』、編集長、1999年

・Frontiers Med Biol Engng(学会誌)、編集長、1999年

・公益信託臨床病理学研究振興基金、審査委員長、2000年

・文部科学省科学研究費補助金、審査委員、2002年

・全国国立大学法人病院検査部会議、議長、2005年

・第32会医療情報学連合大会、大会長、2012年

・Arch Prev Med (米国医学専門誌)、副編集長、2015年

copyright©2021 Masahiko Okada all rights reserved.